|

د. يوسف القرضاوي

منذ أيام كنت أقرأ في كتاب (محاضرات الأدباء) للراغب الأصفهاني، فوجدته عقد عن البنات فصلا بعنوان (فائدة موتها وتمنيه) ابتدأه بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نعم الختن القبر"، وقال: "دفن البنات من المكرمات"!.

والحديثان من الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الإسلام.

وكتب الأدب لا يجوز أن تكون مصدرا يؤخذ منه الحديث النبوي، ولكن بعض الناس لا يستطيع تقويم المصادر، وتمييز بعضها عن بعض، فهو يحسب أن كل ما في الكتب موثق، وخصوصا إذا كان مؤلفها رجلا له اسم وشهرة في دنيا العلم والفكر مثل الراغب الأصفهاني، صاحب (مفردات القرآن)، و (الذريعة إلى مكارم الشريعة) وغيرها.. ونسوا أن بعض الناس قد يكون إماما في علم من العلوم، ولكنه في علم آخر عامي أو شبه عامي، لا ينظر إليه، ولا يعول عليه، كما نبه على ذلك الإمام الغزالي في كتابه: (المنقذ من الضلال).

ويكاد هؤلاء المتشددون يجعلون حياة المرأة سجنا لا ينفذ إليه بصيص من نور، فخروجها من البيت لا يجوز. وذهابها إلى المسجد لا يشرع. وكلامها مع الرجال – ولو بالأدب والمعروف- لا يسوغ. فوجهها وكفاها عورة، وصوتها وكلامها عورة.

حتى الثياب البيض التي تلبسها بعض النساء في الحج والعمرة، وهي عادة متوارثة من قديم في مصر وغيرها من البلاد أنكر بعضهم لبسها على المرأة، ولما روجع في ذلك قال إنه تشبه بالرجال!

هذا مع أن الشارع في أمر اللباس والزينة وسع للنساء فيما ضيقه على الرجال، فأباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير، على حين حرمهما على الرجال.

وفي مقابل هؤلاء الذين فرطوا وقصروا في حق المرأة وجاروا عليها، نجد الآخرين الذين أفرطوا في شأنها، وتجاوزوا حدود الله، وحدود الفطرة وحدود الفضيلة في أمرها. فإذا كان الأولون أسرى تقاليد شرقية موروثة، فهؤلاء أسرى تقاليد غربية وافدة.

ولقد رأيت من هذا الصنف الثاني من يريد أن يلغي الفوارق بين الرجل والمرأة، فهي إنسان كما أن الرجل إنسا، وهما مولودان لذكر وأنثى فلماذا يتفاوتان؟!

ونسي هؤلاء أن فطرة الله فرقت بينهما، حتى في التكوين الجسدي، لحكمة بالغة، وهي أن لكل منهما رسالة في الحياة تليق به وبطبيعته ومؤهلاته فالأمومة بكل خصائصها وفضائلها ومتاعبها هي صميم رسالة المرأة، وهذا هو الذي جعل قرارها في البيت أكثر من الرجل.

وإذا كان هذا تفريق الفطرة، فلا ينبغي أن نهمله إذا خططنا لتعليم المرأة أو عملها. وهذا ما لاحظه العلم الحديث وأقطابه في هذا العصر.

ورأينا من هؤلاء من يتعسف في رد النصوص الصحيحة المحكمة دون برهان. كما فعلت أديبة كبيرة يوما حيث ردت في محاضرة لها في قطر، حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهو حديث صحيح رواه البخاري في جامعه، وتلقته الأمة بالقبول، ولم يطعن فيه طاعن طوال القرون الماضية.

وذهب أحد أساتذة القانون في كتاب له أن (أحاديث الآحاد) لا يؤخذ بها في الشؤون الدستورية، ولا بد أن يكون الحديث متواترا، أو مشهورا على الأقل.

وهو شرط لم يقل به أحد من فقهاء الأمة في أي مذهب من المذاهب طوال أربعة عشر قرنا.

ومن العجب العجاب أن أحدهم كتب يوما يرد هذا الحديث ويعتبره مدسوسا مكذوبا، لأنه –في نظره- خالف الحديث الصحيح !! : "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء"! يعني عائشة رضي الله عنها.

فانظر كيف رد الحديث الصحيح المتلقي بالقبول، من أجل حديث مكذوب باطل، لا قيمة له في ميزان العلم!

ورأينا من هؤلاء من يريد أن يحرم ما أحل الله للرجل، من الزواج بأكثر من واحدة، لمن يحتاج إليه ويقدر عليه، ويثق من نفسه بالعدل، مخالفين ما ثبت بنص القرآن الكريم، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه وخلفائه من بعده، وعمل السلف في خير قرون هذه الأمة وعمل خلف الأمة من بعدهم في شتى الأقطار، ومختلف الأعصار، وفي ظل جميع مذاهب الأمة إلى يومنا هذا.

بل رأينا من هؤلاء من يدعو إلى توريث البنات مثل ما يرث شقيقها رافضا أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مخالفا جهرة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة فقها وعملا طوال أربعة عشر قرنا، وما علم بالضرورة من دين الإسلام، مما لا يجهله خاص ولا عام.

وأعجب من ذلك أن نجد هذا التيار يدفع بعض المنتسبين إلى العلم الديني، والذين جعلت منهم الأوضاع العوج متحدثين باسم الإسلام في الصحافة وأجهزة الإعلام، فيقولون على الله ما لا يعلمون.

رأينا من هؤلاء من يجهل أو يتجاهل أحاديث صحاحا صراحا، ليفتي بحل أشياء محرمة في شرع الله، يبرر بها الواقع القاتم، أو يبرر بها اتجاهات الحكام في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فتراهم يسكتون على إباحة القانون للزنى، وينكرون على تعدد الزوجات.

رأينا من أفتى بحل لبس ما سمي (الباروكة) مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية ابن مسعود وابن عباس وعائشة وأسماء وأنس ومعاوية رضي الله عنهم: أنه صلى الله عليه وسلم: " لعن الواصلة والمستوصلة" كما سمى الرسول الكريم هذا الوصل (زورا) أي تزوير على الواقع، وأشار إلى أنه من فعل اليهود.

ومثل ذلك من أفتى بأن لبس الثياب القصيرة التي تكشف عن الذراعين والساقين، أو الشعر، والتي تشف وتصف – على ما نرى عليه ثياب الحضارة الوافدة على المجتمع الإسلامي - ليس أكثر من صغيرة من الصغائر يكفرها أداء الصلوات ونحوها.

وجهل من قال ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أهل النار النساء (الكاسيات العاريات) وحكم بأنهن "لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، والكاسيات العاريات هن اللائي لا تتوافر في ملابسهن الشروط الشرعية أي يلبسن ما يصف أو يشف، أو لا يغطي ما يجب تغطيته من الجسم. فلو كان ما يفعلنه من الصغائر ما حكم عليهن بالنار، ولا أعلن حرمانهن من الجنة، بل من مجرد شم ريحها.

ولو سلمنا بأن لبس الثيب المذكورة من الصغائر، فلا أحسب هؤلاء يجهلون أن الإصرار على الصغائر، ينقلها إلى درجة الكبائر، كما هو مقرر عند العلماء، حتى قالوا: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار.

ومن الحق أن يقال: إن كثيرا من تطرف المغالين المقلدين للغرب، كان رد فعل للتطرف من المغالين المقلدين للشرق. والتطرف لا ينتج إلى تطرفا مثله، والله لم يكلفنا أن نكون تبعا لغرب ولا لشرق، ولا أسرى لقديم، أو حديث. إنما يجب أن يكون هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من الهدى ودين الحق.

لهذا كان لا بد من موقف يمثل (الوسطية ) الإسلامية، التي لا غلو فيها ولا تفريط، ولا طغيان ولا إخسار، وهي التي يشير إليها قول الله تعالى: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ }[الرحمن:8-9].

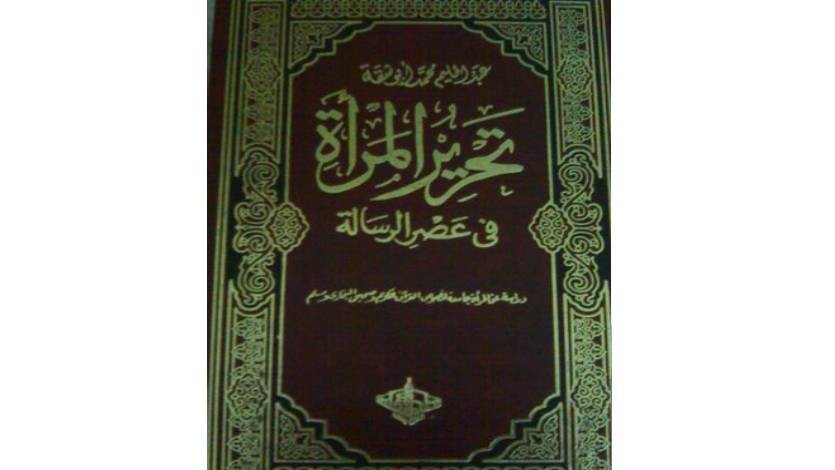

وأعتقد أن الكتاب الذي أقدمه اليوم للقراء، يجلي هذه الوسطية، ويبرز موقف الإسلام الحق من هذه القضية الخطيرة، التي اختلط فيه الحابل بالنابل، والتبس الحق بالباطل، قضية المرأة ودورها في البيت والمجتمع والحياة.

ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق

ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق  ثقافة الداعية

ثقافة الداعية  موجبات تغير الفتوى في عصرنا

موجبات تغير الفتوى في عصرنا  فقه الوسطية الإسلامية والتجديد

فقه الوسطية الإسلامية والتجديد