د. يوسف القرضاوي

غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة، وتتنازعه غايات شتى، هذه تميل به إلى اليمين، وتلك تجذبه إلى الشمال، فهو في صراع دائم داخل نفسه، وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة، أيها يرضي. غريزة البقاء، أم غريزة النوع، أم المقاتلة، أم ... أم ... الخ.

وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يحيا فيه، وهو حائر مرة ثالثة في إرضاء المجتمع، أي الأصناف يرضيهم، ويسارع في هواهم، فإن رضا الناس غاية لا تدرك.

إذا رضيت عني كرام عشيرتي ** فلا زال غضباناً علي لئامها

والعكس بالعكس طبعاً، إذا رضي اللئام غضب الكرام.

وهنا يذكرون الحكاية المشهورة، حكاية الشيخ وولده وحماره: ركب الشيخ ومشى الولد وراءه، فتعرض الشيخ للوم النساء، وركب الولد ومشى الشيخ، فتعرض الولد للوم الرجال، وركبا معاً فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان، ومشيا معاً والحمار أمامهما، فتعرضا لنكت أولاد البلد، واقترح الولد ا.ن يحملا الحمار ليستريحا من لوم اللائمين، فقال له الأب الشيخ: لو فعلنا لأتعبنا أنفسنا، ولرمانا الناس بالجنون حيث جعلنا المركوب راكباً. يا بني لا سبيل إلى إرضاء الناس.

ومن في الناس يرضي كل نفس ** وبين هوى النفوس مدى بعيد؟

وقد استراح المؤمن من هذا كله، وحصر الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى، وهي رضوان الله تعالى، لا يبالي معه برضى الناس أو سخطهم، شعاره ما قال الشاعر:

ليتك تحلو والحياة مريــرة ** وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر ** وبيني وبين العالمين خــراب

إذا صح منك الود فالكل هين ** وكل الذي فرق التراب تراب

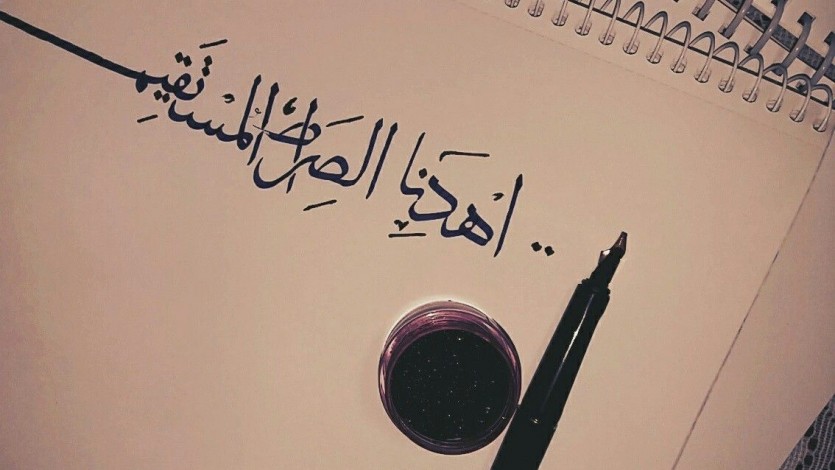

كما جعل المؤمن همومه هماً واحداً، هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى والذي يسأل الله في كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه، ويوفقه لسلوكه، (اهدنا الصراط المستقيم ) (الفاتحة: 6)، وهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (الأنعام: 153).

وما أعظم الفرق بين رجلين، أحدهما عرف الغاية، وعرف الطريق إليها، فاطمأن واستراح، وآخر ضال، يخبط في عماية، ويمشي إلى غير غاية، لا يدرى إلام المسير؟ ولا أين المصير؟ (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم) (الملك: 22).

واستهان المؤمن في سبيل هذه الغاية بكل صعب، واستعذب كل عذاب، واسترخص كل تضحية، بل قدمها راضياً مستبشراً، ألا ترى إلى خبيب بن زيد وقد صلبه المشركون؟ وأحاطوا به يظهرون الشماتة فيه، يحسبون أنه ستنهار أعصابه، أو تضطرب نفسه، ولكنه نظر إليهم في يقين ساخر، وأنشد يقول:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً ** على أي جنب كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإله، وإن يشأ ** يبارك على أوصال شلو ممــزع

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض عباب المعركة، والموت يبرق ويرعد، وهو يقول: (وعجلت إليك رب لترضى) (طه:84)

ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره، فما كان منه إلا أن قال: فزت ورب الكعبة.

وفي غزوة الأحزاب، وقد ابتلي المؤمنون، وزلزلوا زلزالاً شديداً إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، وكشف المنافقون النقاب، فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.

في هذا الجو الرهيب كان موقف المؤمنين هو موقف السكينة والطمأنينة الذي عهد منهم، والذي سجله الله لهم في كتابه: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) (الأحزاب:22).

ما الذي وهب هؤلاء المجاهدين السكينة، والقتال مستعر الأوار؟ ومنحهم الطمأنينة والموت فاغر فاه؟ إنه الإيمان وحده، وصدق الله (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، ولله جنود السموات والأرض، وكان الله عليماً حكيماً) (الفتح: 4) (قل إن الله يضل من يشاء، ويهدي إليه من أناب * الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب) (الرعد: 27، 28).

لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليها، وعرف الطريق فاطمأن به، إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه (الصراط المستقيم) الذي يهدي إليه محمد، صلى الله عليه وسلم، (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) (الشورى: 52، 53).

وبهذا الصراط المستقيم، كان المؤمن في أخلاقه وسلوكه مطمئناً غير قلق، ثابتاً غير متقلب، واضحاً غير متردد، مستقيماً غير متعوج، بسيطاً غير معقد، لا يحيره تناقض الاتجاهات، ولا يعذبه تنازع الرغبات، ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلي في نفسه. أيفعل أم يترك؟ أيفعل هذا أم ذاك؟

إن له مبادئ واضحة، ومعايير ثابتة، يرجع إليها في كل عمل وكل تصرف، فتعطيه الإشارة، وتفتح له الطريق فيقدم، أو تضيء له النور الأحمر، فيعرف الخطر ويحجم، وحسبه كتاب ربه هادياً، ورسوله معلماً: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم) (المائدة: 15، 16).

وإن له -مع ذلك- لضميراً يقظاً، وقلباً نيراً، يستفتيه في المتشابهات فيفتيه، ويرجع إليه في الملمات فيهديه، فهو كالإبرة "الممغنطة" تعرف اتجاهها دائماً وتشير إليه: "واستفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك".

المقياس الخلقي عند المؤمن واضح ثابت ينحصر في رضى ربه وطاعة أمره، واجتناب نهيه، معتقداً أن في ذلك سعادة أولاه وأخراه، وخيره وخير البشرية جميعاً. فهو عند حدود الله وقاف. وهو لأمر ربه مسارع مطواع، مهما يكن في ذلك من خسران منفعة عاجلة، أو قهر لشهوة طاغية، أو مقاومة لعاطفة قوية أو غريزة قاهرة أو عادة غالبة.

هذا هو شأن الإيمان القوي الصادق، وهذه بعض ثمراته.

وفي القصة التالية العجيبة -لأب وابن مؤمنين- مثل رائع لليقين الذي لا يعرف الشك، والمسارعة التي لا تعرف التردد أو الحيرة أو التخاذل في أمر الله.

شيخ كبير، اشتاق إلى الولد، ودعا ربه، فأوتيه على الكبر، وبشرته به السماء، (بغلام حليم) فتعلق به قلبه، وأفرغ فيه كل ما لديه من حنان وحب، وظل ينمو فينمو معه حب أبيه، ويشب فيشب معه الأمل والرجاء فيه، وإذا الحكمة الإلهية تأبى إلا أن تصهرهما في امتحان قاس عسير. أن يقرب :لأب إلى الله قرباناً، فيذبح ولده، ويذبح معه حبه ورجاءه وأمله. فهل توقف الوالد عن الأمر؟ أو حتى تردد بين نداء العاطفة ونداء الإيمان؟ بين صوت الوحي من فوقه، وصوت الأبوة ينبثق من حناياه؟ وهل تمرد الابن على أمر يتعلق برقبته؟ أو حتى اصطرعت في نفسه العوامل المتضادة من حب الحياة، والامتثال لأمر الله؟

كلا. لقد كان يقينهما أكبر من نوازع النفس، وعوامل التردد، فأسلم الوالد ولده. وأسلم الولد عنقه.

تلك هي قصة إبراهيم الخليل، وابنه إسماعيل عليهما السلام.

وليس هناك أصدق ولا أروع من تصوير القرآن لهاتين النفسيتين المؤمنتين، ومدى طمأنينتهما في أحلك ساعات الشدة، ومبلغ الثبات الخلقي الراسخ الذي بدا في تضحية الأب العظيم، وصبر الابن الكريم.

قال تعالى في شأن إبراهيم وولده إسماعيل: (فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين * فلما أسلما وتله للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا لهو البلاء المبين * وفديناه بذبح عظيم * وتركنا عليه في الآخرين * سلام على إبراهيم * كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين) (الصافات: 101، 111).

وفي هذا الختام سر القصة كلها، ومفتاح ما سجلته من بطولة وفدائية، (إنه من عبادنا المؤمنين).

العبودية لله وحده، والإيمان به وحده (إنه من عبادنا المؤمنين) (الصافات: 111) العبودية لله تعني: التحرر من التبعية لكل من سواه وما سواه، فلا خضوع لمخلوق في الأرض أو في السماء. حتى الشيطان الوسواس الخناس ليس له سبيل على عباد الله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) (الإسراء:65).

والعبودية لله تعني: الانقياد لحكمه سبحانه، مع رضا النفس، وتسليم القلب، دون أدنى حرج أو ارتياب، لثقته بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه وأنه تعالى أرحم به من أمه وأبيه، وأنه سبحانه أعلم بما يصلحه ويزكيه.

والمؤمن الصادق هو الذي عرف لهذه العبودية حقها، فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وحطم الأصنام كلها من قلبه، ورفض الطواغيت كلها من حياته، ولم يرض غير الله رباً، ولم يتخذ غير الله ولياً؛ ولم يبتغ غير الله حكما؛ اتضحت لعين بصيرته الوجهة؛ واستقام أمامها الطريق؛ لا لبس ولا غموض؛ ولا عوج ولا أمت: (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً، وما كان من المشركين * قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين * قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء) (الأنعام: 161 – 164).

وبهذا الاتجاه الواضح انحلت العقد في نفس المؤمن وفي حياته. فقد عرف الطريق فسلكها على بصيرة، غير هياب ولا متردد، ولا قلق ولا مرتاب. طريق الرجوع إلى أمر الله، والاستسلام الكامل لحكم الله، واليقين بأن خيري الدنيا والآخرة في اتباعه والرضا به (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (الأحزاب: 36) (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون) (النور:51).

أجل هم المفلحون: مفلحون في الآخرة بدخول الجنات ورضوان من الله أكبر. ومفلحون في الدنيا بما أنعم الله عليهم من سكينة الأنفس. وطمأنينة القلوب، وانشراح الصدور.

ــــــــ

- من كتاب "الإيمان والحياة" لفضيلة الشيخ.

عالم وطاغية (مسرحية تاريخية)

عالم وطاغية (مسرحية تاريخية)  الناس والحق

الناس والحق  السنة والبدعة

السنة والبدعة  الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته

الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته