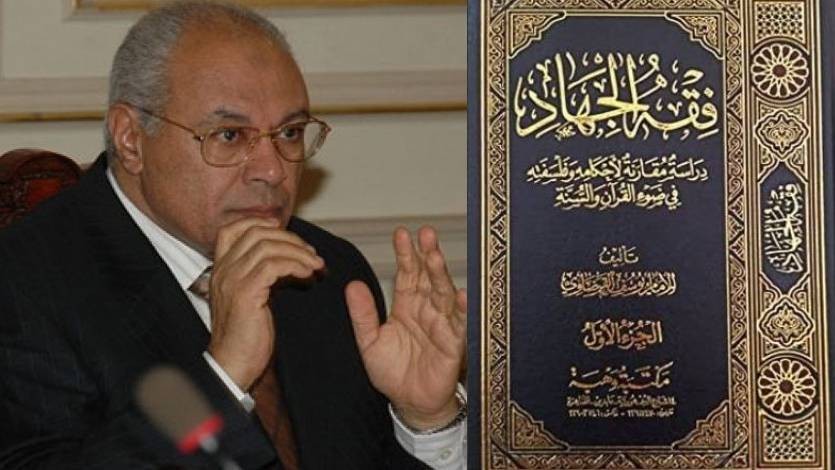

د. محمد سليم العوا

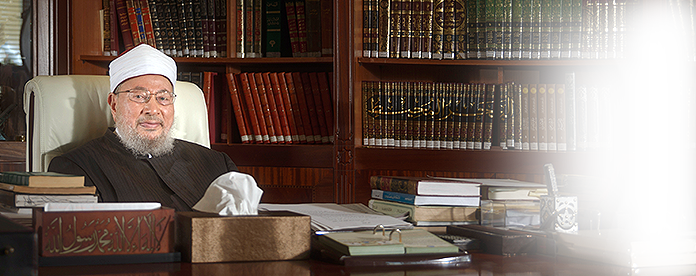

فقه الجهاد المشار إليه هو كتاب الأخ الأكبر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ونفع به.

وكتاب فقه الجهاد شقيق كتاب فقه الزكاة، كلاهما حفظ للدكتور القرضاوي مكانته المتميزة بين فقهاء القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين.

وفقه الجهاد يقع في مجلدين كبيرين يزيد عدد صفحاتهما على ألف ومائتي صفحة، ويبلغ عدد صفحات الفهارس الملحقة به للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار، والفقهاء والأعلام، والمراجع والمصادر والموضوعات نحو مائتي صفحة.

وعلى هذا فإن الكتاب هو أوسع ما كتب في فقه الجهاد، وصح فيه الوصف الذي وصفه به عنوانه: «دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة».

والحق أن العلامة القرضاوي لم يترك شاردة ولا واردة مما يتعلق بالجهاد تعلقًا مباشرًا، أو يتصل به اتصالاً غير مباشر إلا أشار إليها ووفّاها حقها من البحث، مؤيدًا في كل مسألة ما صح عنده من حكم أو رأي أو رواية أو خبر بحيث يغني النظر في هذا الكتاب عن الحاجة إلى النظر في غيره، فجزى الله صانعه خير ما يجزي عالمًا عن نشر العلم وتيسيره للناس.

ولا يغني هذا العرض الموجز - كل الإيجاز - عن مراجعة الكتاب نفسه والبحث فيه عن المراد من مسائل الجهاد، إذ ليس من شأن عرضِ كتابٍ إلا أن يدل عليه، ويعرِّف به، ويوطئ السبيل إلى الإفادة منه للعلماء وطلاب العلم. وأية فائدة فوق ذلك تقتضي الرجوع إلى الكتاب نفسه وقراءته قراءة المستفيد الذي يقف على الصواب فيغتبط له ويفرح به، وعلى خلافه فيلتمس العذر ويُحسِن الظن ويخلص في الدعاء، لأن فضل من يوقفك كلامه على الحق فتتبعه لا يقل عن فضل من يبين الباطل فتجتنبه.

ولأن كتاب العلامة القرضاوي أوسع من أن يحاط به في مثل هذا العرض فقد اخترتُ أن أتخذ بعض أبرز المسائل فيه، ولاسيما ما تضمن اجتهادًا لصاحبه –حفظه الله– لأقدمها للقارئ: مبيّنْةً منهج المصنف ودالّةً على ما سواها.

نظرات في المقدمة:

افتتحت مقدمة هذا السِّفر الجليل – بعد الحمد والتسليم – ببيان أهمية الجهاد، وخطورته، بالنسبة للأمة، وأنه بغيره يستباح حماها ودماءُ أبنائها ومقدساتها. وبينت المقدمة أن إسقاط الجهاد من خطط الأمة يؤدي إلى هلاكها كما في الحديث الشريف: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوَهْن» فقال قائل: يا رسول الله وما الوهْن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت».

ومع هذا البيان توقفت المقدمةُ عند حقيقة فحواها أنه: «من الخطر والخطل أيضًا: أن يفهم الجهاد على غير وجهه، ويوضع في غير موضعه، وتستباح باسمه دماء معصومة، وأرواح بريئة، وتُستَحل باسمه حرمات وأموال وديار بغير حق، ويتهم بسبب ذلك المسلمون والإسلام بالعنف والإرهاب والعدوان والإسلام بريء كل البراءة من هذا الاتهام...»(1)

وهاتان الحقيقتان ينبغي أن تكونا دائما حاضرتين عند الدعاة إلى إحياء فريضة الجهاد، وعند الذين يدعون إلى الانخراط في سلك المجاهدين. فكما أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة فإن الوقوف به عند الحدود التي حدّها الله تعالى له، دون إفراط ولا تفريط، هو جزء من الفريضة لا تتم إلا به. وإثم الذين يسوّغون للشباب أن يضعوا السيف في غير موضعه لا يقل – إن لم يزد – عن إثم الفاعلين أنفسهم. وقديما قال أبو الطيب:

ووضعُ الندى في موضع السيف بالعلا ** مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى(!!)

وتناولت مقدمة الكتاب مواقف الناس من الجهاد، فقسَّمتُهم إلى ثلاث فئات: فئة تريد أن تهيل عليه التراب، وتسقطه من حياة الأمة. وفئة تعلن الحرب على العالم كله(!) من حارب ومن سالم، ومن اعتدى ومن مدَّ يد المصالحة ولم يظاهر أعداء الأمة. فهم لا يميزون بين فريق وفريق، ويرون المخالفة في الدين موجبة لقتال المخالفين باعتبارهم كفارًا، وهو اعتبار كـافٍ وحـــده – عندهم – لمقاتلتهم.

وفئة ثالثة هي أهل الاعتدال والوسطية، وهي التي رُزِقَ علماؤها البصيرة في فقه الشرع وفقه الواقع، فلم تفرط تفريط الفئة الأولى التاركة للجهاد والداعية إلى تركه بالكلية، ولا هي أفرطت إفراط الفئة الثانية، ولا غَلَتْ غلّوها، وإنما اختارت سبيل الرشد، وسلكت طريق الحق، فوضعت كل سلاح في موضعه، ولم تبح الدماء والأموال إلا بحقها الذي دلت عليه النصوص وأشارت إليه روح التشريع فضلاً عن صريح ألفاظ الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وليس، فيما وقفتُ عليه من دراسات المعاصرين، أجمع لهذه الطريقة وفقهها وأثرها في الناس كافة، ولا أوضح بيانًا لمنهجها وأدواتها، من الكتاب الذي نعرضه في هذه الخلاصة التي لا تستطيع، مهما بذلتُ فيها من جهد، أن توفيه حقه اللائق به.

وبيَّنتْ المقدمة منهج البحث في (فقه الجهاد) وهو - في الواقع - المنهج الذي اختاره لنفسه العلامة القرضاوي في مؤلفاته كلها. وحاصل هذا المنهج: الاعتماد أساسًا على نصوص القرآن الكريم مفهومة في ضوء أساليب العربية بلا تعسف ولا تكلف، مع رد المتشابهات إلى المحكمات والأخذ بقاعدة أن القرآن يصدّق بعضه بعضًا ويفسر بعضه بعضًا، مع الإيمان بأن كل ما بين الدفتين معمول به غير ملغىً ولا منسوخ لأن ما ثبت باليقين لا يُزال بالشك. ولهذه القضية بحث مفصل في (فقه الجهاد) سوف نأتي على ذكره في موضعه. ثم يأتي الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله إذ هي مبينة لما نزل به القرآن.

والمعتمد من السنة هو ما صح سنده إلى رسول الله دون الضعيف السند مهما صححه بعض مشاهير العلماء؛ ولا يقبل العلامة القرضاوي، في منهجه العلمي، القول بتقوية الحديث بكثرة الطرق والشواهد بإطلاق، ولاسيما في القضايا ذات الخطر مثل موقف الإسلام من الأمم الأخرى، وهل تقوم علاقته بها على الحرب أم على السلم؟ والفقه الإسلامي - في منهج الدكتور القرضاوي - معين واحد، أو بتعبيره هو (بحر زاخر) يغترف منه دون تحيز لمذهب دون مذهب ولا انغلاق على إمام دون إمام، فهو ينتفع بتراث الفقه الإسلامي بشتَّى مدارسه، بمصادره وكتبه، وخصوصًا ما عُنيَ منها بالاستدلال، ولذلك عنى بوجه خاص بكتب الفقه المقارن.

وهو لا يقتصر على أقوال المتأخرين من شراح المتون المشهورة في المذاهب، وأصحاب الحواشي عليها، ولا يقتصر على كتب المتقدمين، بل يجمع بينهما ويستفيد من علم الطائفتين جميعًا. ويرفض الشيخ القرضاوي الرأي الذي يرى: الاستغناء عن الفقه كله، والبدء من جديد، بالرجوع إلى النصوص وحدها، وهو يرى أن الشريعة ليست هي الفقه الإسلامي، فالشريعة وحي والفقه عمل العقل في استنباط معانيها وأحكامها، لكن الشريعة نفسها توجد داخل الفقه الإسلامي بمجموعه كله. والفقه الحق هو اجتهاد الفقيه لزمانه ومكانه كما اجتهد السابقون لزمانهم ومكانهم.

وإذا كان ما سلف هو منهج العلامة القرضاوي في مؤلفاته كافة، وهو بلا مراء المنهج الأصوب في التعامل العلمي مع المعارف الإسلامية، فإنه يضيف إليه في هذا الكتاب ما اقتضته طبيعة موضوعه من مثل المقارنة بين الإسلام وغيره من الأديان والقوانين، ومثل الربط بين الفقه الإسلامي والواقع المعاصر الذي تحياه الأمة ويحياه العالم، فالفقيه الحق هو الذي يزاوج بين الواقع والواجب، فلا يعيش فيما كان مُغفلاً ما يجب أن يكون، وهو الذي يفرق بين الثوابت والمتغيرات.

يقول الدكتور القرضاوي فيما يشبه محصلة اتِّباع هذا المنهج العلمي القويم: «ولقد وفقنا بحمد الله وتوفيقه: أن وجدنا في مصادرنا الأصلية، في قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أئمتنا منذ عهد أصحاب رسول الله، ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمة، ما يحل كلَّ إشكال، ويجيب عن كل سؤال، ويجعلنا نعيش في عصرنا، وفي عالمنا، بكل قوة وبكل تجاوب، غير غرباء عنه، ولا دخلاء عليه، بل مشاركين فيه، متفاعلين معه، بل سباقين إلى خيره، غير متكلفين ولا متعنتين... الحق: أننا وجدنا مشكلتنا الأولى والكبرى مع إخواننا المتشددين والمتصلبين، الذين أغلقوا على أنفسهم النوافذ، وأصروا على وجهة نظر واحدة، وتعصبوا لها وحدها، لا يريدون النظر في غيرها، ولم يحاولوا يومًا أن يمتحنوا ما عندهم من فكرة توارثوها، ويتهمون كل من يريد زحزحتهم عنها في دينه وإيمانه، ناهيك بعلمه وفقهه، آفتهم: أنهم يحيون في الماضي لا في الحاضر، وفي الكتب لا في الواقع»(2)

ثم تعرجُ المقدمة على المنهج الذي ارتضاه الدكتور القرضاوي، في عمله العلمي والدعوى والإصلاحي والتجديدي كله، أعني منهج الوسطية الذي يمثل –في تعبير العلامة القرضاوي- ﴿الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: 6] الذي ندعو الله أن يهدينا إليه في صلواتنا كل يوم(3). وقد لخص الدكتور القرضاوي في فقرة واحدة مطوّلة معالم منهج الوسطية، الذي لُقِّب بسبب تجليته له، ودعوته إليه، واستمساكه به، بـ «إمام الوسطية». وهو لقب مستحق لا نزاع. وإذا كان المقام لا يتيح تناول هذا المنهج بالتفصيل، أو بالاختصار، فإننا نحيل القارئ إلى ما كتبه العلامة القرضاوي في مواضع كثيرة من مؤلفاته ولاسيما ما كتبه عن «معالم الوسطية الإسلامية»(4).

وقبل أن يختم الدكتور القرضاوي مقدمة الكتاب يعدّد الفئات التي تحتاج إلى النظر فيه والإفادة منه، فيجعلها عشر فئات وهي:

الشرعيون من علماء الشرع ورجال الفقه، لأن كثيرًا مما كتبه الفقهاء كان يعبّر عن زمنه وبيئته، ولا يسنده قرآن ولا سنة صحيحة. وهذا كله لا يلزم الفقيه المعاصر إنما يلزمه محكمات القرآن والسنة، وما أجمعت عليه الأمة بيقين شريطة ألا يكون مستندًا إلى مصلحة ظرفية يتغير الحكم بتغيرها.

والحقوقيون الذين كَوَّنَ كثيرٌ منهم فكرته عن الإسلام وشريعته مما هو شائع في الكتب، وما هو دائر على الألسنة والأقلام، وهذا الكتاب يقدم لهم الحقيقة الإسلامية في موضوعه واضحة جلية مؤيدة في كل موضع بالدليل القرآني والنبوي ومبنية على اجتهاد متصل بالأصل الديني اتصالاً لا ينفصم، مراعٍ للواقع المعاصر بأبعاده المتنوعة.

والإسلاميون، ويقصد بهم العلامة القرضاوي: الجماعات الإسلامية المختلفة التي تعمل لنصرة قضايا الإسلام، التي ينضوي تحت لوائها شباب الصحوة الإسلامية في شتى الأقطار، داخل العالم الإسلامي وخارجه. وأحوج هذه الجماعات إلى الوقوف على هذا الكتاب وتدارسه هي جماعات العنف المنسوبة إلى الإسلام، ففيه ما يدلهم على الحق وييسر لهم سلوك الصراط السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتْ، بل حنيفية سمحة تسع الخلق جميعًا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ثم الفصال إذا استحال الاقناع ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46].

والمؤرخون، ولاسيما المعنيون بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، والذين شاع عندهم أن الإسلام لم ينتشر في العالم إلا بالسيف والقوة، ولم ينتشر بالدعوة ولا بالإقناع ولا بسلوك المسلمين.

والمفكرون المهتمون بالفكر الإسلامي والحركات التي انبعثت عنه. فهؤلاء سيجدون في (فقه الجهاد) ما يرد الأمور إلى جذورها، والفروع إلى أصولها، ويبين أن تعاليم الإسلام الحقيقية أبعد ما تكون عن العنف والإرهاب، وأن دعاة العنف قلة بين المسلمين، تدينهم الأكثرية وتنكر عليهم، ولاسيما أهل السنة والجماعة.

والمستشرقون المهتمون بالدراسات الإسلامية الذين صور كثيرون منهم الإسلام على أنه خطر على العالم وسلامه واستقراره، وأن (فريضة) الجهاد في الإسلام تلزم المسلمين أن يحاربوا العالم كله. وهذا ما أثبت (فقه الجهاد) بطلانه، وأن الإسلام يدعو إلى السلام ويحض عليه.

والمعنيون بحوار الأديان، أو حوار الثقافات والحضارات، إذ يقدم (فقه الجهاد) لبنة مهمة في بنيان هذا الحوار تمكن المتجنِّين على الإسلام – جهلاً به – من رؤية جديدة له تتغير بها نظرتهم إليه وإلى أمته وحضارته.

والسياسيون الذين يتخذون قرارات تغيّر مصير العالم بناءً على تصورات فكرية لديهم لدين لم يعرفوه، ولم يقرؤوا كتابه، ولم يقفوا على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يحيطوا بواقع أمته بتنوع شعوبها واختلاف ثقافاتها.

والعسكريون من المسلمين وغير المسلمين ليُكوِّنوا فكرة صحيحة عن الجهاد الإسلامي، وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتوحات الصحابة والمسلمين في عهود الإسلام الأولى.

وأخيرا – يقرر العلامة القرضاوي – أن (فقه الجهاد) يسد فراغًا ثقافيًا، مهمًا عند جمهور الناس ولاسيما عند المثقفين منهم، سواء أكانوا من المسلمين أم من غير المسلمين، فهؤلاء جميعًا في حاجة إلى أن يتعرفوا على حقيقة موقف الإسلام من العالم، وحقيقة الجهاد في سبيل الله وأحكامه وآدابه. فأما المسلم فيجب أن يعرف ذلك لأنه جزء من دينه الذي يلتزم به، وأما غير المسلم فيجب عليه معرفته ليتعامل مع الإسلام وأهله عن بينة، ولا يحمل عن الإسلام وشريعته فكرة مغلوطة فيظلم الإسلام وأهله ويظلم نفسه كذلك.

والحق أن (فقه الجهاد) يلبي حاجة قائمة عند هذه الفئات جميعًا وعند كثيرين لم يذكرهم الدكتور القرضاوي. والكتاب موسُوعي قد يحتاج الباحث إلى مسألة أو بضع مسائل فَيَجدْ فيه طلبه، وقد يقرؤه طالب العلم فيختار من بحوثه الفقهية والحديثية، ومن تحليلاته للواقع المعاصر، ما ينتفع به في علمه وعمله. وهو يوقف الباحث فيه على مواطن الصواب، ومواطن الخطأ، فيما ينسب من أعمال العنف إلى الإسلام، فيقضي على الالتباس الذي يقع فيه كثير من الناس نتيجة التلقي، غير البصير، لكثير مما تبثه وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن تلك الأعمال.

وبالجملة فإن (فقه الجهاد) جهد مهم في إقامة الحجة على الذين يتهمون الإسلام بما هو منه براء، ويصفون المؤمنين به بما ليس من أخلاق دينهم ولا من تعاليمه. فجزى الله العلامة القرضاوي خيرًا عما بذل فيه من وقت وجهد أدّى بهما بعض واجب البيان الذي فرضه الله على العلماء بمثل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾(5) [البقرة: 159] وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾(6) [آل عمران: 187]..

هل الجهاد فرض أم تطوع؟

يربط العلامة القرضاوي بين الجهاد وبين أصل الرسالة الإسلامية الرامية إلى إعلاء شأن الحق وأهله، والقضاء على الباطل وحزبه، فلم يكتف الإسلام بالعبادات المعروفة للكافة، وإنما فرض «على المسلم عبادة يسهم بها في مقاومة الشر، كما أسهم بعبادة الزكاة في فعل الخير، تلك العبادة هي عبادة (الجهاد في سبيل الله): أي بذل الجهد الممكن بالنفس والمال، والعقل واللسان، في نصرة الحق والخير»(7). ووصف رب العالمين المؤمنين بقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: 15](8).

ويعزو الدكتور القرضاوي مكانة الجهاد في الإسلام إلى أن «المسلم صاحب رسالة عالمية شاملة، لا يصلح لحملها السلبيون والانعزاليون وإنما يحملها الإيجابيون المجاهدون... ومثل هذه الرسالة الثورية الشاملة لابد أن يكون لها خصوم معاندون، وأعداء مكابرون... فلا غرابة أن يردوا حقها بالقوة، ويصادروا دعوتها بالسيف، ويصدوا دعاتها بالجبروت والعسف.

ولا يمكن لمثل هذه الرسالة العامة الخالدة أن تغمض العين على القذى، وتسحب الذيل على الأذى... فلابد لهذه الرسالة ودعاتها من صدام مع الطغاة والمتجبرين... فعلى المسلم أن يعد العدة، ويأخذ الأُهْبَة، ويحمل سيف الحق، ومعول التطهير، ليهدم صروح الباطل والشر، ويدك عروش الظلم والطغيان، ويرسي دعائم العدل والحرية للعقائد كلها ﴿... حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: 39]. فمن فهم طبيعة الرسالة الإسلامية لم يصعب عليه تصور الجهاد فريضة من فرائضها، وعبادة من عباداتها...»(9).

والجهاد في تحليل الدكتور القرضاوي يدخل ضمن ما يتعلق بفقه الأمة والدولة، أي بفقه الجماعة لا بفقه الأفراد، لأن مهمته هي الحفاظ على كيان الأمة المادي والمعنوي، وهذا من شأن الأمة، ولا ينتقل إلى الأفراد إلا إذا فُقدت الجماعة، ودخل العدو دارها، ولم تجد من يدافع عنها. فهنا يحق على الأفراد أن ينظموا أنفسهم ليقاموا عدوهم، ويحرروا أرضهم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(10).

ولا يعني كون الجهاد من شؤون الجماعة والأمة والدولة أنه منفصل عن الشؤون التعبدية، بل إنه «إذا كان مشروعًا، وصحت فيه النية، والتزمت فيه حدود الله، وأخلاقيات الإسلام: يعد من أعظم ما يتعبد الله به، ويتقرب به إليه، وقد اعتبره الإمام أحمد أفضل ما يتطوع به المسلم...»(11)

وعرض الدكتور القرضاوي – بدقة وإيجاز – أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم في مسألتي كون الجهاد فريضةً أم تطوعًا، وإذا كان فريضةً فهل هي مما يدخل في فروض الأعيان أم في فروض الكفاية؟

وخلص إلى نتيجة أظنه لم يُسبق إلى طريق الوصول إليها. قال حفظه الله، مؤيدًا قول عبد الله بن عمر t أن الجهاد فرض كفاية: ولعل مما يؤكد قول ابن عمر: أن الله تعالى ذكر صفات المتقين في أول سورة البقرة، وصفات المؤمنين في أول سورة الأنفال، وأول سورة المؤمنين، وصفات أولي الألباب في سورة الرعد، وصفات عباد الرحمن في أواخر الفرقان، وذكر صفات المحسنين في سورة الذاريات، وصفات الأبرار في سورة الإنسان، ولم يذكر (الجهاد) ضمن خصالهم وأوصافهم.

وهذا – في رأيي – يدل على أنه ليس بواجب على المكلفين في كل حال، كالصفات المذكورة لهؤلاء. إنما هو واجب بوجوب أسبابه كرد المعتدين، ودرء الفتنة في الدين عن المؤمنين، وإنقاذ المستضعفين، وكالخوف من هجوم الأعداء المتربصين، وإذا وجب الجهاد بسبب من الأسباب: ينوب فيه بعض الناس عن بعض، ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصة سنبينها بعد»(12)

وينتهي العلامة القرضاوي – بعد دراسة لآراء علماء المذاهب – إلى أن الاتجاه العام للإسلام مع غير المسلمين أن من ترك المسلمين ولم يتعرض لهم: تركوه، ومن وَدَعهم وسالمهم: سالموه. وأنه ليس هناك إجماع على وجوب جهاد الطلب، ولا على أن يكون في كل سَنَةٍ مرة، ولا على كونه فرض كفاية. إنما محل الإجماع هو وجوب جهاد العدو إذا غزا بلدًا من بلاد المسلمين أو نزل بها، حتى يهزم؛ ووجوب إعداد القوة المانعة للعدو من مهاجمة ديار المسلمين أو العدوان عليهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60](13). ولا مراء في أن هذا تحصيل صحيح لما يدل عليه النظر الفقهي المدقق في الأقوال وأدلتها(14).

وحاصل النظر الفقهي في مسألة فرضية الجهاد، عند العلامة القرضاوي، أن جمهور العلماء «اتفقوا على أن الجهاد فرض في الإسلام، وهذا ما لا ينبغي أن يُشَّك أو ينازع فيه في الجملة. وأن منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين: فأما ما هو فرض عين، فلا خلاف عليه، ولا نزاع فيه، وهو (جهاد الدفع) أي جهاد المقاومة والمطاردة للغزاة، لتحرير أرض الإسلام وأهل الإسلام منهم»(15).

وأما تحقيق فرض الكفاية في الجهاد فهو «أن تملك الأمة قدرة عسكرية مسلحة بما يلزمها من كل أسلحة العصر: برية وبحرية وجوية، منافسة لأسلحة الأعداء والمتربصين، إن لم تتفوق عليهم، يقوم عليها رجال مدربون على استعمالها، قد أُعِدوا الإعداد المطلوب: بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا، وقبل ذلك كله: إيمانيًا.

وأن يسند ذلك كله: قدرة اقتصادية تكفي الأمة عند الحرب ما تحتاج إليه من مؤن ونفقات وخدمات، وقدرة علمية وتكنولوجية تمد الحرب الحديثة بما يلزمها من أدوات وحاجات تتطور من يوم لآخر، وإنما ينتصر فيها من كان أكثر علمًا وخبرة في هذه المجالات. والأصل في فرض الكفاية: أن الأمة جميعًا مخاطبة به، وإن كان الذي يقوم به بعض منها، إذ لا يمكن تكليف الجميع به... لأن فروض الكفاية في الواقع، إنما تعني الفروض الواجبة على الأمة بالتضامن... ومن تأمل ما ذكره الفقهاء من فروض الكفاية: وجدها كلها تَصُبُّ في اتجاه واحد هو: كل ما يحفظ على الأمة هويتها، وشخصيتها الدينية والثقافية والحضارية، ويحفظ عليها مقوماتها المادية والمعنوية. ومنها الجهاد دفاعًا عن كيانها وحُرُماتها(16).

متى يكون الجهاد فرض عين؟

فروض الأعيان تجب على المسلمين بأشخاصهم، ويسأل عنها كل واحد منهم وحده أمام الله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: 95] وأمام الأمة كلها إذا لم يقم بما يجب عليه منها، فأثَّر ذلك على المصالح العامة، أو يسأل عنها قضاءً إذا كان تقصيره ضارًا بمصلحة خاصة. ومن أمثلة ذلك تقصير القادر على النفقة في حق من تلزمه نفقتهم، وتضييع المكلف بحفظ مال لما استحفظ عليه، بإهماله، وعدم اكتراثه بواجبه، ونحو هذا.

ولا يمنع كون الجهاد فرض كفاية، بحسب الأصل، من تحوله إلى فرض عين في أحوال بعينها جمعها الدكتور القرضاوي في أربعة هي: عند هجوم الأعداء على بلد مسلم، فيجب على جميع أهل البلد أن يهبوا لمقاومة الغزو، بحسب الإمكان، ولا يجوز لقادرٍ أن يتخلف عن المشاركة في المقاومة. وفي هذا النوع من الجهاد قال الفقهاء: إن المرأة تخرج فيه، ولو بغير إذن زوجها، والابن ولو بغير إذن أمه وأبيه، والخادم ولو بغير إذن مخدومه، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا – إذا أطاقوا القتال – فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك الآباء والأمهات. ثم إن العدوان إذا كان فوق طاقة أهل البلد المعتدى عليه، ففرض على جيرانه الأدنين، ثم الأقرب فالأقرب أن ينفروا معهم لصد العدو وطرده من بلاد المسلمين(17).

والحالة الثانية، التي يصير الجهاد فيها فرض عين، هي أن يستنفر الإمام(18) فردًا أو فئة معينة، فيتعين عليهم الجهاد، ولا يحل لهم التخلف إلا بعذر مانع منه. وأساس ذلك الأمر العام بالطاعة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]. ولا تشترط العدالة – بمعناها الشرعي – في القائمين بالدعوة إلى الجهاد، بل يجب الخروج ولو لم يكن الحكام عدولاً لأن المقصود هنا هو حفظ الإسلام نفسه(19).

الحالة الثالثة التي يكون الجهاد فيها فرض عين، هي أن يكون جيش المسلمين في حاجة إلى شخص بعينه، لكونه ذا خبرة خاصة يحتاجها الجيش الإسلامي، وليس لدى الجيش العدد الكافي من أصحاب هذه الخبرة. فعندئذ يجب على صاحب هذه الخبرة أن يقدم نفسه – ولو لم يطلب منه ذلك – إلى قيادة هذا الجيش ليضع قدرته وخبرته تحت تصرفها، ويضع نفسه تحت إمرتها. وأصل هذا الوجوب العيني هو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوب التعاون على البر والتقوى، وعلى وجوب نصرة المسلمين بعضهم بعضًا(20).

والحالة الرابعة، التي يصبح الجهاد فيها فرض عين، هي أن يكون المرء حاضرًا المعركة، مقاتلاً مع الجيش فعلاً. فهذا لا يجوز له – إذا التقى الجمعان – أن يترك ميدان القتال ويرجع، ولو كان الجهاد الذي خرج فيه فرض كفاية في الأصل. وكون الثبات في المعركة، أي الاستمرار في الجهاد، في هذه الحالة يصير فرض عين أساسه أن ترك الميدان يفت في عضد الجيش، ويضعف صفوف المقاتلين المسلمين، ويدخل الوَهْن عليهم، ويجرِّئ عدوهم عليهم.

ووجوب الثبات في المعركة - بعد بدئها - مستفاد من الآيات القرآنية الكريمة الآمرة به من مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: 15-16]. وقوله سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 45-46]. وهو مستفاد كذلك من النهي النبوي عن التولي يوم الزحف، أي يوم المواجهة الحربية مع العدو، وهو ما جعله الحديث المتفق عليه من «السبع الموبقات». ولذلك وقع الإجماع على كون الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب(21).

وهذا التعداد للحالات التي يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين هو أوسع ما كتب في هذا الشأن، والحالتان الثالثة والرابعة، آنفتي الذكر، هما من اجتهاد العلامة الدكتور القرضاوي المبني على النظر الصحيح في نصوص الكتاب والسنة.(22) وهذا هو المنهج السديد الذي اتخذه الدكتور القرضاوي في دراساته الفقهية كافة: أن ينظر في الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة فما هدت إليه قال به ولو لم يسبق إليه، وما نفته أو دلت على ضعفه استنكره، ولو أداه ذلك إلى مخالفة بعض الأعلام السابقين.

ولا يستطيع التزام الجادة في مثل هذا النظر الفقهي إلا من أعدَّ نفسه، وأعدَّه شيوخه ومعلِّموه، الإعداد المؤهل لبلوغ هذه المرتبة من الفهم والنظر. وقد بيَّن ذلك، أجلى بيان، الإمام الشافعي في «الرسالة»، إذ فصّل فيها المعارف التي يجب أن يحيط بها من يلج سبيل الاجتهاد في معرفة أحكام الشرع(23). واستمرار هذا المنهج القويم دليل صدق للحديث المختلف في صحته: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»(24)

بين جهاد الطلب وجهاد الدفع:

في الفقه الإسلامي رأيان – قديمان ومستمران – في طبيعة الجهاد: أحدهما يذهب إلى أن الجهاد الواجب يقتضي قتال من لم يقبل الإسلام دينًا حتى يسلم أو يعطي الجزية صاغرًا. ولا فرق عند أصحاب هذا الرأي – من القدماء والمعاصرين – بين من حاربنا ابتداءً ومن سالمنا، فهما عندهم في الكفر سواء وهو علة وجوب الجهاد القتالي على المسلمين.

ويذهب الرأي الثاني إلى أن الواجب على المسلمين هو قتال من يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم: من الأنفس أو الأموال أو الأرض، ومن يفتن المسلمين في دينهم بالأذى والعدوان. والسؤال المعبر عن اختلاف الرأيين هو: لماذا يقاتل المسلمون الكفار؟ أهو لمجرد كفرهم؟ أم لعدوانهم على المسلمين؟

وقد خصص العلامة القرضاوي لهذه القضية الباب الثالث من (فقه الجهاد) وهو أطول أبوابه وأغزرها مادة قرآنية وحديثية وفقهية. وبدأ مناقشته للمسألة بتحديد المقصود بكل من جهاد الدفع، وحاصله أنه جهاد لرد العدوان عن المسلمين: أنفسهم وأموالهم وأراضيهم؛ وجهاد الطلب، الذي حاصله أن يغزو المسلمون الكفار في أرضهم، توقيًا لخطرٍ في المستقبل، أو تأمينًا للأمة من شرهم، أو مباغتة لهم قبل أن تفاجأ الأمة بغزوهم أرضها، أو لإزاحة الحواجز أمام تبليغ دعوة الإسلام، أو لمجرد إخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية(25).

ثم حدد الدكتور القرضاوي الأنواع المشروعة – بلا خلاف – من جهاد الطلب، ردًا على مزاعم بعض (الهجوميين) الذي يتهمون أصحاب الرأي الآخر بأنهم لا يقرون جهاد الطلب، في أية صورة من صوره، ولأي سبب كان. فبيَّن أن جهاد الطلب لا خلاف عليه في ثلاث حالات:

تأمين حرية الدعوة ومنع الفتنة في الدين؛ تأمين سلامة الدولة الإسلامية وسلامة حدودها؛ إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين أو من أقلياتهم، التي تعاني التضييق والاضطهاد من قبل الحكام الظلمة. وثم صورة رابعة لجهاد الطلب: هي إخلاء جزيرة العرب من (الشرك المحارب) المتجبر في الأرض. وسبب إباحة جهاد القتال هنا قد تحقق كاملاً، فأصبحت هذه الصورة أمرًا تاريخيًا فحسب(26).

وقد أورد الدكتور القرضاوي أربع عشرة آية قرآنية كريمة مما يستدل به القائلون بأن الإسلام يسالم من يسالمه، ولا يقاتل إلا من قاتله أو صدَّ عن سبيل دعوته، وفتن المؤمنين بها فتنة يراد بها أن يرتدوا عن دينهم. ثم ذكر أن الآخرين الذي يوجبون القتال بغير علة إلا كفر من يقاتلونهم لا دليل لهم إلا قولهم: إن هذه الآيات كلها – ونظائرها – منسوخة بما يطلقون عليه (آية السيف)(27).

وسوف نعرض الرأي الذي انتهى إليه العلامة القرضاوي – في الباب الثالث – في شأن آيتين قرآنيتين، وحديثين نبويين، نزولا على مقتضيات مثل هذا العرض للسفر الجليل الذي عبَّر فيه العلامة القرضاوي عن حقيقة الموقف الإسلامي من الجهاد في صوره كلها.

آية: ﴿وَقَاتلوهم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾:

وهي صدر الآية رقم 193 من سورة البقرة، وتتمتها: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ومثل مطلع هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَقَاتلوهم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: 39]. والصحيح في معنى (الفتنة) هو الصد عن سبيل الله، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه، ومحاولة صدهم عن دينهم بالأذى والتعذيب. وقد وقع ذلك في مبدأ الدعوة، واشتدت قريش على المؤمنين في مكة بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله r بيعة العقبة.

فهذه الآية لا تدل على قتال من لم يؤمن بالإسلام ولو كان مسالمًا للمؤمنين، إنما هي توجب قتال الذين يفتنون المسلمين في دينهم، ويصدونهم عنه، ولا يصح الاستدلال بها على سوى ذلك مما يذهب إليه القائلون بوجوب مقاتلة المسالمين الذين لم يعتدوا على أهل الإسلام ولم يغزو ديارهم(28).

وهذا التأويل الصحيح لتلك الآية الكريمة – في موضعي ورودها – يرد على أولئك الداعين إلى حرب الناس كافة مستندين بالدليل القرآني الأول، المعللين حربنا لهم بمجرد الكفر دون اشتراط عدوانٍ على الجماعة المسلمة أو على أفرادها. ودلَّ لصحة هذا التأويل الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر – عندما دعي للقتال في زمن فتنة ابن الزبير – أنه قال عن القتال: «فعلنا على عهد رسول الله r، وكان الرجل يفتن في دينه: إما قتلوه، وإما عذبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة»(29).

آية السيف(30):

من عجائب ما يقف عليه المطالع لكتب الناسخ والمنسوخ، ولكتب التفسير، ولكتب الفقه ما يقوله كثير من العلماء من أن آية واحدة، في القرآن الكريم، نسخت ما اختلف في تقديره، فمن قائل إنها نسخت مائة وأربع عشرة آية، ومن قائل إنها نسخت مائة وأربعين آية، بل قيل إن ما نسخته يبلغ مائتي آية(!!) والآيات المزعوم نسخها هي آيات الصفح، والعفو، والإعراض عن المشركين، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وبالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، وأن هذه الآيات باقية في المصحف لتتلى في الصلوات، وتقال في العظات، لكنها لا أثر لها في واقع الحياة.

والآية المزعومة لم يتفق القائلون بوجودها في القرآن الكريم، وبأنها نسخت العدد الهائل المذكور من الآيات الدالة على نبل التشريع الإسلامي في شأن التعامل مع غير المسلمين، لم يتفقوا على تعيينها: فقيل هي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 5].

وقيل هي: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]، وقيل إنها قوله تعالى: ﴿... وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [جزء من آية التوبة: 36]، وقيل بل هي: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: 41]. والأكثرون من القائلين بوجود آية السيف على أنها الآية الخامسة من سورة التوبة، لكن الأقوال الأخرى متداولة بينهم كذلك(31).

ولكي يناقش الدكتور القرضاوي هذه القضية مناقشة علمية أعدَّ عُدته من علم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول التفسير، وعلم أصول الحديث؛ ثم بحث على أساس هذه العلوم جميعًا ثلاث قضايا أساسية تتصل بقضيته الرئيسية. فناقش قضية النسخ في القرآن الكريم، وهل هي قضية قطعية متفق عليها؟ أو هي قضية ظنية تحتمل الخلاف؟

وناقش قضية الشروط التي يجب أن تتوافر فيما يقال إنه منسوخ.

وناقش مدى انطباق هذه الشروط على آية السيف، وعيَّن أي آية هي، وبيّن مناقضتها لآيات كثيرة زعموا نسخها بها، مع أن الناسخ سبق المزعوم نسخه في النزول.

ففي قضية النسخ في القرآن، يقرر الدكتور القرضاوي أنها «ليس فيها نص قاطع، ولا إجماع متيقن»، وأن إطلاق السلف لفظ النسخ لا يُعنى به دائما المعنى المستقر عند المتأخرين وهو: رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر(32).

وبعد أن ناقش الدكتور القرضاوي أدلة القائلين بالنسخ، وأدلة المنكرين له، انتهى إلى أن المعركة بين الذين يقرون بالنسخ والذين ينكرونه لم تزل حية، وإلى أن الآية التي هي عمدة القائلين بالنسخ وهي قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 106]، ليست قاطعة الدلالة على قولهم، مع أن القول بإنهاء حكم آية من كتاب الله لا يكون إلا بدليل قطعي، إذ الأصل أن آيات كتاب الله محكمة ملزمة، دائمة ثابتة إلى يوم القيامة.

واختار القول بأن المقصود بهذه الآية – والآيتين بعدها – هو نسخ ما كان ثابتًا في الشرائع السابقة على شريعتنا. وردَّ الدكتور القرضاوي استدلال القائلين بالنسخ بآية سورة النحل: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 101] بأن الآية - بل السورة كلها – مكية بالإجماع. ولم يكن في العهد المكي نسخ قطعًا، لأن آيات الأحكام هي التي يتصور فيها وقوع النسخ، فلا حجة للقائلين بالنسخ في هذه الآية أيضًا(33).

وليس في السنة أي دليل على النسخ. والرسول r مكلف ببيان الوحي للناس ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]. ولم يرد في بيانه للقرآن ما يفيد أن آية نسخت أخرى، مع أهمية هذا البيان وضرورته(34).

ولم يقع – على طول التاريخ الإسلامي – إجماع من الأمة على جواز النسخ ووقوعه في القرآن، بل وجد في العصور كلها من العلماء، الذين يعتد بهم في انعقاد الإجماع، من أنكر النسخ ووقوعه في القرآن. وأيد العلامة القرضاوي ذلك بقوله إنه «لا توجد آية قيل بنسخها إلا وجدنا من يخالف فيها من المفسرين المتقدمين.

ومعنى هذا: أنه لا توجد آية في كتاب الله اتفق جميع العلماء بيقين على أنها منسوخة، والأصل في آيات القرآن: أن الله عز وجل إنما أنزلها ليعمل بها، ويهتدى بهداها، لا ليبطل حكمها بآية أخرى» «وكل دعوى لنسخ آية أو بعض آية منه، فهي على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل لا يقبل إلا ببرهان يقطع الشك باليقين» و«فإننا لا نكاد نجد – بل لا نجد – آية في القرآن الكريم مقطوعًا بنسخها، وما لم يقطع بنسخه فيجب أن يبقى حكمه ثابتًا ملزمًا كما أنزله الله تعالى، ولا ننسخه ولا نبطل حكمه بمحض الظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئًا»(35).

وفيما يتعلق بشروط قبول النسخ، عند من سلّم به، ذكر الدكتور القرضاوي: استحالة الجمع بين النصين الناسخ والمنسوخ لقيام تعارض حقيقي بينهما. أما إذا أمكن الجمع بين النصين، ولو في حال من الأحوال، فلا يثبت النسخ، لأنه خلاف الأصل. وينقل عن الإمــام الطبري – تأييداً لذلك – ردَّه على القائلين بنسخ قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: 61] أن هذا «القول لا دلالة عليه من كتاب، ولا سنة، ولا فطرة عقل، وقد دللنا – في غير موضع من كتابنا هذا وغيره – على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك، فغير كائن ناسخًا».

ولا يعرف النسخ إلا بنقل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا، أو بتعارضٍ مقطوع به بين آيتين، مع معرفة تاريخ نزول كل منهما، ليعرف المتقدم من المتأخر (أي الناسخ من المنسوخ) والمعتمد في ذلك النقل دون الرأي والاجتهاد. قال العلامة القرضاوي: «إني لا أعرف نقلاً صريحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آية كذا نسخت آية كذا. ومن عرف فليدلني عليه»(36).

وقول الصحابي يقبل إذا توافرت له ثلاثة شروط: أن يصح سنده عن الصحابي، وألا يكون مجرد اجتهاد منه إذ قد يعارضه فيه رأي غيره من الصحابة، وأن يكون المقصود بالنسخ هو معناه الاصطلاحي المتأخر، أي رفع حكم شرعي بدليل متأخر، لأن كلام المتقدمين كثيرًا ما يرد فيه لفظ النسخ لا بهذا المعنى بل بمعنى تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، والاستثناء والغاية وغيرها، وهذا كله ليس من النسخ في شيء(37).

وفي تحديد الآية التي يطلق عليها (آية السيف) ناقش الدكتور القرضاوي أقوال أهل التفسير، في هذا الشأن، مناقشة علمية، راقية، مقنعة، ماتعة، وانتهى إلى أن الآيات الأربع التي قيل في كل منها إنها (آية السيف) لا تصلح لهذا الوصف، ولا هي ناسخة للآيات المقرِّرة للعفو والصفح، وتأمين المشرك المستجير، إلى أن يبلغ مأمنه، بعد أن يسمع كلام الله، ووجوب الوفاء بالعهد ولو مع المشركين الذين لا يقاتلون المسلمين.

وبعد أن حكى الدكتور القرضاوي بعض اختلاف العلماء في القول بنسخ بعض الآيات لبعضها الآخر، علق على هذا الاختلاف بقوله: «من هذا الذي نراه من اختلاف بين مفسري السلف المعروفين في القول بنسخ الآيات بعضها لبعض، بحيث نرى القول وضده: نعرف أنه لا نقل عندهم فيما قالوه، وإنما قالوه برأيهم واجتهادهم، وهو رأي عالم غير معصوم، يؤخذ منه ويرد عليه، وفق الأصول العلمية المقررة»(38).

وعند العلامة القرضاوي أنه ليس فيما استدل به أصحاب (آية السيف) أي دلالة من الدلالات التي يفهم منها قتال الناس كافة، من حاربنا منهم، ومن كف عنا وألقى إلينا السلم(39).

والنفس تطمئن، بعد قراءة هذا البحث الضافي، إلى أن مسألة (آية السيف) لا أصل لها إلا في آراء بعض أهل التفسير، من القدامى والمحدثين. وأن هذه الآراء لا تستند إلى نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه }، وإنما هي محض اجتهادات، لعلماء غير معصومين، يؤخذ من كلامهم ويرد عليهم. فإذا وقف المتأمل على أنهم «لم يتركوا آية تدعو إلى الرفق واللين، أو العفو والصفح، أو الصبر والدفع بالتي هي أحسن، أو تأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، أو غير ذلك مما هو أساس في مكارم الأخلاق التي أعلن محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتممها، إلا قالوا عنها: نسختها آية السيف»(40)(!)

أقول إذا وقف المتأمل على ذلك، تبين له أن أصحاب هذا القول ليس معهم دليل واحد مقبول على ما يقولون. و«الأصل في آيات القرآن هو الإحكام، وبقاء حكمها ساريًا نافذًا، ولا نسخ إلا بدليل قاطع، ولا دليل»(41). وإنه لمن «الخطأ البين أن يعتبر كل أمر جاء به القرآن بالإعراض عن المشركين: منسوخًا بآية السيف، فهذا من التوجيه الخلقي، في القرآن، وتكوين الجانب الأخلاقي من الشخصية الإسلامية. ومثله لا ينسخ»(42).

ثم إن القرآن الكريم كما أمر بالإعراض عن المشركين، أمر بالإعراض عن المنافقين، في مثل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: 63]، وقوله سبحانه: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: 81].

والإعراض عن المنافقين لا تتصور فيه دعوى النسخ بـ (آية السيف)، كما يدعى ذلك في الآيات الآمرة بالإعراض عن المشركين أو الكافرين. وأساس ذلك أن المنافقين لا يجاهدون بالسيف، لأنهم في الظاهر مسلمون، تجري عليهم أحكام المسلمين. فيكون المراد بالإعراض عنهم: عدم المبالاة بهم وبمكايدهم، وألا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مواقف المنافقين عقبة في سبيل دعوته(43).

بعثت بالسيف بين يدي الساعة:

هذه العبارة هي مطلع حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»(44). وهذا الحديث أحد الأعمدة الرئيسية التي يقيم عليها القائلون بأن الإسلام يوجب مقاتلة الناس جميعًا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون(!) رأيهم هذا.

قال العلامة القرضاوي: «يمكننا أن نُسميَّ هذا الحديث (حديث السيف) تشبيهًا له بما سمي في القرآن: (آية السيف)»(45). ثم نظر فضيلته في الحديث من جانبي السند والمتن. فأما من جهة الإسناد فقد ناقش أقوال علماء الحديث في مدى صحته، وأقوال علماء الرجال في شأن رواته ولاسيما في شأن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، الذي عليه مدار رواية هذا الحديث.

وكانت النتيجة التي أداه إليها بحثه هذا هي قوله: «وبهذا تبين لنا أن الحديث لم يأت من طريق واحدة صحيحة متصلة سالمة من النقد، وإنما صححه من صححه بطرقه (أي بكثرتها)، وكلها لا تسلم من مقال، ولم تكثر إلى درجة يقال: يقوي بعضها بعضًا. على أن التصحيح بكثرة الطرق –وإن لم يكن معروفًا بكثرة ووضوح عند المتقدمين من أئمة الحديث– إنما يعمل به في القضايا اليسيرة، والأمور الجزئية البسيطة، لا في مثل هذا الأمر الذي يعبر عن عنوان الإسلام واتجاه: هل بعث رسوله بالرحمة أو بعث بالسيف؟ هل بعث بالحجة أو بعث بالسيف؟»(46).

وأما من جهة متن الحديث ومضمونه، فقد قرر الدكتور القرضاوي – بحق – أننا: «إذا غضضنا الطرف عن سند الحديث وما فيه من كلام، ونظرنا في متنه ومضمونه، وجدناه كذلك منكرًا، لا يتفق مع ما قرره القرآن بخصوص ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم.

فالقرآن لم يقرر في آية واحدة من آياته أن محمدًا بعثه الله بالسيف، بل قرر في آيات شتى أن الله بعثه بالهدى ودين الحق والرحمة والشفاء والموعظة للناس» ثم ساق ست عشرة آية، بين مكية ومدنية، كلها تؤكد هذه المعاني الإسلامية الثابتة، و«تدل دلالة جلية على أن الرسول الكريم لم يبعث إلا بالهدى ودين الحق، وبالتبشير وبالإنذار، والبيان والشفاء لما في الصدور، والرحمة للعالمين، ولم يبعث بالسيف ولا بالرمح، كما هو منطوق الحديث. وليس أبلغ من آيات القرآن العظيم تؤخذ منها المفاهيم الحقيقية والأساسية لهذا الدين»(47).

أمرت أن أقاتل الناس:

هذه الجملة جزء من حديث عبد الله بن عمر، المتفق عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»(48).

وليس الكلام في هذا الحديث متصلاً بسنده، فهو صحيح متفق عليه، لا ريب في ذلك(49). ولهذا اتخذه الداعون إلى حرب العالم كله سندًا أساسيًا لدعوتهم.

وقد رد العلامة القرضاوي على هذا الرأي ردًا مجملاً فقال عن الحديث: «هل معناه قتال البشر جميعًا حتى يدخلوا في الإسلام؟ لم يقل بهذا أحد من علماء الأمة، لا فقيه ولا مفسر ولا محدث»(50). وبعد أن نقل تأويلات الحافظ ابن حجر للحديث، كما أوردها في فتح الباري، قال: «ويترجح لدى الكثيرين أن كلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خاص، فالمراد بهم مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرها، وعذبّوا المسلمين في مكة ثلاثة عشر عامًا، وحاربوا الرسول تسعة أعوام في المدينة، وغَزَوْهُ في عقر داره مرتين، يريدون استئصاله وأصحابه، والقضاء على دعوته، وهؤلاء القوم، كما وصفتهم سورة التوبة ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ [التوبة: 10]، ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 13]، فقد نفض الرسول r يده منهم، ولم يعد هناك أمل في صلاحهم»(51).

وقد اختار العلامة القرضاوي، في ختام بحثه لهذا الحديث، الرأي القائل بأن لفظ (الناس) فيه من العام الذي أريد به الخاص، وأن المقصود بهذا اللفظ هم المحاربون الذين ذكرتهم سورة براءة في أوائلها، وأعلنت البراءة منهم، وهم الذين ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ [التوبة: 10](52). ونقل قبل ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الحديث الذي حاصله أن الحديث يبين الغاية التي يباح القتال إليها، بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم، وليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بقتالهم إلى هذه الغاية، فإن هذا خلاف النص والإجماع. فإنه لم يفعل هذا قط. بل كانت سيرته: أن من سالمه لم يقاتله(53).

يقول العلامة القرضاوي، تعليقًا على هذا الكلام: «معنى كلام شيخ الإسلام هنا في غاية القوة والبيان: أنه مأمور أن يقاتل من يستحق القتال لحربه وعدوانه على المسلمين، إلى هذه الغاية، وهي: الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين. فليس في الحديث دلالة على أنه مأمور بقتال كل الناس حتى يسلموا، بل هو مأمور بقتال الذين يقاتلون إلى هذه الغاية»(54).

وهكذا يتبين لكل صحيح الفهم أن هذا الحديث لا يصلح سنداً للقائلين إن الإسلام يأمر أهله بقتال الناس كافة. ويستقيم، مستندًا إلى الأدلة القرآنية والنبوية، والنظر الصحيح فيها، أن الإسلام يأمر برد العدوان لا بالبدء به، وكما قال الأستاذ العقاد: «... وكذلك كانت شريعة الإسلام منذ وجب فيه القتال، ولم يوجبه إلا البغي والقسر والعنت والإخراج من الديار»(55).

وقد أيد العلامة القرضاوي هذه النتيجة، الي تبينَّها من دراسته للحديث، بكلام العلماء: ابن قيم الجوزية، وعبد الله بن زيد آل محمود، ومحمد الغزالي، وأحمد زكي باشا، ثم اختتم هذا البحث القيم – في نهاية الفصل السابع من الباب الثالث – بكلام، صادق نفيس، للأستاذ العقاد: «فهذا حق السيف كما استخدمه الإسلام في أشد أوقات الحاجة إليه.

حق السيف مرادف لحق الحياة، وكل ما أوجبه الإسلام، فإنما أوجبه لأنه مضطر إليه، أو مضطر إلى التخلي عن حقه في الحياة، وحقه في حرية الدعوة والاعتقاد، فإن لم يكن درءًا للعدوان والافتيات على حق الحياة وحق الحرية، فالإسلام في كلمتين هو (دين السلام)»(56).

وكفُّ المسلمين عمّن كفَّ عنهم، وسالمهم، ولم يظاهر عليهم أحدًا من أعدائهم، هو الأصل في الدين. «أما من أساء إلى المسلمين، واعتدى عليهم، فمن حق المسلمين – بل من واجبهم – أن يقاتلوه، ذودًا عن دينهم وحرماتهم، حتى يدخل في الإسلام، أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، أي مذعن لدولة الإسلام، وشريعة الإسلام، لا لعقيدة الإسلام، فهذه لا إكراه فيها»(57).

***

إن جميع المسائل التي ذكرتها، وأطلت القول فيها، ليست إلا غيضًا من فيض، مما نويت، بادئ ذي بدء، أن أتناوله بالعرض والتعليق من عمل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، في هذا السفر الفذ الجليل (فقه الجهاد) بجزئيه.

وقد كنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة – والمساحة – للتعليق على بيانه لأنواع القوة التي يجب أن يعدها المسلمون، لتوقي أن يلقاهم عدو وهم أقل منه قدرة على القتال واستعدادًا له، وعن إعداد الأمة، من النواحي كافة، للقتال والجهاد في سبيل الله، وعن ردّه على الطائفة القاديانية في قولها الباطل بنسخ الجهاد كله، وعن إشادته بدور المرأة في الجهاد، ولا سيما إكباره للمجاهدات الفلسطينيات الشهيدات، وعن الهدنة بين المسلمين وبين محاربيهم، وأن أساسها تحقيق المصلحة العامة للأمة، وعن الجزية، وجواز قبولها من أهل الكتاب والمشركين، عربًا وعجمًا، وأن مقدارها مفوض إلى رأي الإمام بمراعاة حال من تؤخذ منهم عسرًا ويسرًا، وأن الأمان كما يكون من السلطة الرسمية (الإمام) يكون من الفرد المسلم، وأن الشك فيه يفسَّر لمصلحة المستأمن (الطرف الأضعف في العقد)، وعن اجتهاده الشجاع في شأن بناء الكنائس في دار الإسلام، وفي مسألة رد السلام على غير المسلم، وعن رأيه الصائب القوي في شأن العمليات الاستشهادية في فلسطين، وغير ذلك من المسائل المهمة.

أما وقد قَصَّر بي العمل عن هذا كله، فإني لا أملك إلا أن أوصي كل مهتم بالموضوع بالرجوع إلى الكتاب نفسه، فليس في شيء مما كتبت ما يغني عن ذلك.

وأسأل الله سبحانه أن يجزي الأخ الأكبر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي عن عمله وعلمه وجهاده خير ما جزى عالمًا عن مثل ذلك.

والحمد لله رب العالمين.

وكتبه: محمد سليم العوَّا

حامدًا ومصليًا

.....

- المصدر: موقع حوارات الشريعة والقانون

(1) الجزء الأول، ص 11و12.

(2) السابق، ص 28-29، باختصار يسير جدًا.

(3) نفسه، ص 29.

(4) من ذلك كتاب: «كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها»، وكتاب «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» وغيرها كثير موزع في مؤلفاته حفظه الله.

(5) قال ابن عطية: «وتتناول الآية بعد كل من كتم علمًا من دين الله يُحتاج إلى بثه... والكتاب يراد به التوراة والإنجيل بحكم سبب الآية، وأنها في أمر محمد r ثم يدخل القرآن مع تعميم الآية». راجع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط دار ابن حزم بيروت 1423هـ= 2002م.

(6) قال ابن عطية: «والظاهر في هذه الآية أنها نزلت في اليهود، وهم المعنيون، ثم إن كل كاتم من هذه الأمة يأخذ بحظه من هذه المذمة ويتصف بها». المصدر السابق.

(7) فقه الجهاد، ج1 ص 55-56.

(8) في الموضع نفسه إيراد لعدد من الآيات الكريمة في إعلاء شأن القتال.

(9) المصدر نفسه، ص 55-58؛ ومواضع النقط (...) عبارات اختصرناها.

(10) المصدر نفسه، ص 60. وتعبيره بـ: (يحق على الأفراد) دقيق لأنه لغةً يعني: (يجب عليهم) خلافًا لما يفهمه بعض القارئين من أنه يفيد جواز الأمر لا وجوبه. ولذلك ختم الدكتور القرضاوي كلامه بقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»

(11) المصدر نفسه، ص 62.

(12) المصدر نفسه، ص 69.

(13) المصدر نفسه، ص 79.

(14) وقد انتهى إلى مثل هذا الرأي العلامة الشيخ (الدكتور) إبراهيم عبد الحميد إبراهيم، في رسالته التي نال بها العالمية من كلية الشريعة بالأزهر الشريف سنة 1363هـ = 1944م، بعنوان: (العلاقات الدولية العامة في الإسلام – قسم الحرب – دراسة مقارنة)، أنظر نشرة دار الإفتاء المصرية لأعماله الكاملة، القاهرة 1438هـ = 2017، القسم الأول، المجلد الأول، ص 87 وما بعدها، وص 111 وما بعدها. أقول هذا تأييدا لما انتهى إليه الدكتور القرضاوي، وأغلب الظن عندي أنه لم يطلع على الرسالة المذكورة إذ لم يذكرها في قائمة مراجعه، وكانت قبل نشرها بمعرفة دار الإفتاء في حكم المفقودة.

(15) فقه الجهاد، ص 89.

(16) المصدر نفسه، ص 89- 94، باختصار.

(17) المصدر نفسه، 95.

(18) هذا هو التعبير الفقهي التراثي عن «السلطة المختصة في الدولة» وليس المقصود أن فردًا واحدًا يملك هذه السلطة، نعم كان هذا صحيحًا في عصور التدوين الأولى للفقه، أما الآن فإن إدارة الدول للمؤسسات ذات الأدوار المتكاملة. وعلى هذا النحو ينبغي أن يفهم تعبير (الإمام) في الكتابات الفقهية المعاصرة.

(19) المصدر نفسه، ص 99-100.

(20) المصدر نفسه، ص 101.

(21) المصدر السابق، ص 102، وفيه تخريج الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة، من الصحيحين، وغيرهما.

(22) قارن: الشيخ إبراهيم عبد الحميد إبراهيم، المصدر السابق ذكره، ص 111؛ وصديقنا العلامة الدكتور محمد لطفي الصباغ، مقدمته لتحقيق رسالة الإمام ابن رجب الحنبلي: (الحكم الجديدة بالإذاعة)، دار الوراق بالرياض، ودار النيرين بدمشق، 1422 هـ - 2002م، ص 28.

(23) الإمام الشافعي، الرسالة، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط القاهرة، (د.ن) و(د.ت) الفقرات 1469- 1479. وكلامه فيها مما يجب أن يحصله طالب العلم قبل أن يتصدى للفتوى أو التعليم.

(24) راجعه في: كنز العمال للمتقي الهندي، رقم 28918. ومقصودنا بكون استمرار هذا المنهج القويم، في الاجتهاد، دليل صحة الحديث، هو تقرير أن الواقع إذا طابق حديثًا ضعيفًا أو مختلفًا في صحته، كانت هذه المطابقة مرجحة لقول المصححين، أو رافعة له من درجة الضعف إلى درجة الصحة. ولا أعني بذلك الصحة الاصطلاحية، إنما أريد الصحة في الواقع الذي يعيشه الناس. ويتحقق هذا بصورة خاصة في أحاديث الإخبار بأحداث المستقبل، مثل هذا الحديث، وحديث فتح القسطنطينية، وهو في المسند من رواية بشر الخثعمي، رقم (18957)، وما شاكلهما من الأحاديث.

(25) القرضاوي، المصدر السابق، ص 240. وينبغي التنبيه إلى أن هذه التعليلات لجهاد الطلب هي من فقهه المستفاد من دراسته للموضوع، لكنها لا يقول بها كل من سمّاهم (الهجوميين) الذي يرون أن الجهاد المفروض يتضمن البدء بقتال الكفار لمجرد كفرهم، كما بينه فضيلته في غير موضع من كتابه.

(26) المصدر السابق، ص 240- 242.

(27) المصدر نفسه، ص 243-245.

(28) القرضاوي، السابق، ص 259- 266.

(29) رواه البخاري (4514) وذكره الدكتور القرضاوي، ص 266.

(30) ما تحت هذا العنوان مستفاد في جملته من: فقه الجهاد، ج1، الباب الثالث، الفصل الرابع، ص 267 – 314، ثم باقي الفصول منه.

(31) ينبغي أن نقرر هنا أن كلمة السيف لم ترد في القرآن الكريم البتة.

(32) المصدر السابق، ص 271.

(33) نفسه، ص 277.

(34) المصدر نفسه، ص 278.

(35) المصدر السابق، 278- 282.

(36) المصدر نفسه، ص 283

(37) المصدر نفسه، ص 283-284

(38) المصدر السابق، ص 286 والحاشية رقم (1) فيها.

(39) المصدر نفسه، ص 292.

(40) المصدر نفسه، ص 300.

(41) المصدر السابق، ص 302.

(42) المصدر نفسه، ص 307.

(43) المصدر نفسه، ص 309. وقرِّب كلام العلامة الشيخ إبراهيم عبد الحميد، المصدر سالف الذكر، ج 1 ص 84 وما يليها.

(44) المسند رقم (5115) وله روايتان آخرتان (5114) و(5667) ولفظ كل منهما فيه اختلاف يسير.

(45) فقه الجهاد، ج1، ص 316.

(46) المصدر نفسه، ص 320. وعندي أن مسألة التصحيح بكثرة الطرق – وإن أكثر من ذكرها المتأخرون – يجب التوقف في قبولها، فالطرق الضعيفة مهما تعددت لا تنشئ قوة يقبل بها الحديث الضعيف، وإذا كان بعضها صحيحًا فهو لا يحتاج إلى الاعتداد بالضعيف لتأكيده أو تأييده. وفي الحديث الصحيح غناء عن غيره. والله تعالى أعلم. وفي هذا الموضوع دراسة قيمة للدكتور عبد اللطيف السيد علي سالم بعنوان: «تحريم العمل بالحديث الحسن والضعيف في الأحكام»، وهي رسالة دكتوراه من شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 2013.

(47) المصدر السابق، ص 325- 326.

(48) البخاري رقم (25)، ومسلم رقم (22)، واللفظ للبخاري.

(49) وعلى الرغم من ذلك فقد أجهد بعض المعاصرين نفسه، وأنفق الكثير من وقته في صنع دراسة أراد بها إثبات بطلان الحديث وضعفه من ناحية السند؛ أنظر متولي إبراهيم صالح، بطلان عقيدة الإكراه في الدين، القاهرة 2003 (النسخة التي لديَّ منه منسوخة على الطابعة)، وهي دراسة غير قصيرة إذ تقع في أكثر من مائة وستين صفحة. وأساس البحث والدافع إليه: فهم لفظ الناس على أنه يعني الخلق كافة. وهو فهم لم يقل به أحد من أهل العلم، كما سيتبين من الكلام على الحديث في المتن.

(50) فقه الجهاد، ج1 ص 327.

(51) المصدر السابق، ص 328. وهذا الفهم في معنى الحديث هو أحد التأويلات التي قالها ابن حجر في فتح الباري، كما نقله المصنف، حفظه الله.

(52) المصدر نفسه، ص 337.

(53) المصدر نفسه، ص 335. والنقل عن ابن تيمية من: «قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم».

(54) المصدر نفسه، ص 336.

(55) نقله عنه، من كتاب: «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» الدكتور القرضاوي، ضمن نص طويل في الصفحات 331- 335، وما في المتن من ص 333.

(56) المصدر نفسه، ص 364.

(57) المصدر نفسه، ص 383.

الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا  فقه الجهاد

فقه الجهاد  الفتوى بين الانضباط والتسيب

الفتوى بين الانضباط والتسيب  أصول العمل الخيري في الإسلام

أصول العمل الخيري في الإسلام