كان من مطالبنا - نحن شباب الأزهر - ونحن طلاب في المعاهد الثانوية: أن يُعاد فتح باب الدراسات العليا لطلاب الأزهر؛ ليجد المتفوقون والنوابغ فيها ما يحقق آمالهم، ويرضي طموحهم المتوثب، فليسوا أقل من غيرهم من زملائهم في الجامعات المصرية الأخرى من جامعات الدولة، مثل جامعتي القاهرة والإسكندرية.

وقد ازداد إصرارنا على هذا المطلب بعد أن انتظمنا في الدراسات الجامعية، وفي تخصص التدريس. وقد كان الأزهر فتح باب هذه الدراسات من قديم أيام مشيخة الإمام المصلح الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، الذي ترك عهده بصمات في حياة الأزهر، وفي تطوير قانون الأحوال الشخصية. فقد سنَّ نظام «تخصص المادة» في كليات الأزهر الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية. وكانت الدراسة كلها مرحلة واحدة، يدرس الطالب دراسة منهجية على يد شيوخه، ثم يعد رسالة في موضوع من موضوعات التخصص يختاره، وتقره عليه الكلية.

وكان في كلية أصول الدين ثلاث شعب للتخصص: شعبة القرآن والسنة أو التفسير والحديث، وشعبة العقيدة والفلسفة وعلم الكلام، وشعبة التاريخ الإسلامي. وكان في كلية الشريعة شعبتان: شعبة للفقه، وشعبة لأصول الفقه. كما كان في كلية اللغة العربية - على ما أذكر - شعبتان: شعبة للأدب والنقد، وشعبة لعلوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة. وكان الطالب يحصل بعد نجاحه على شهادة «العالمية من درجة أستاذ»، أو «الأستاذية».

وكان قانون الأزهر يحتم أن يكون كل أساتذة الكليات في المستقبل من خريجي تخصص المادة، وأن يكون شيوخ المعاهد منها. ودخل عدد كبير من أبناء الأزهر في كل الكليات هذا التخصص، وحصلوا على «الأستاذية» منها، بدرجات متفاوتة، بين الامتياز وما دونه، ولكن للأسف لم يطبق معهم الأزهر ما قرره لهم القانون، فرأينا كثيرًا منهم يعينون في المعاهد الدينية، وقد درس لنا بعضهم في معهد طنطا؛ وهذا ما جعل الأزهر يوقف تخصص المادة، إذ أصبح خريجوه أكثر من الحاجة، ووقفت معه مسيرة الدراسات العليا تلك السنين الطويلة. وهو ما جعلنا نطلب ونلح في طلبنا: أن يُعاد فتحها من جديد، تسوية بين أبناء الوطن الواحد.

وشاء الله ألا يُستجاب لطلبنا، ويعاد فتح الدراسات العليا من جديد، إلا ونحن وراء الأسوار، في السجن الحربي. فقد افتتحت منذ بداية السنة الدراسية (1955م - 1956م)، فلما خرجنا في النصف الثاني من شهر يونيو سنة 1956م؛ كان أول ما شغلني هو قضية الدراسات العليا، فما كدت أقضي أيامًا في القرية للسلام على الأهل والأقارب؛ حتى أسرعت الرحيل إلى القاهرة؛ لأبحث في إمكان لحاقي بركب الدارسين في تخصص المادة، وهل يمكن أن يسامحوني في تأخر التقديم نظرًا لظروف الاعتقال؟

وكان عميد كلية أصول الدين الفقيه العلامة الشيخ محمد عليّ السايس رحمه الله، فذهبت إليه، ودخلت عليه، وعرفته بنفسي، وشغفي من قديم بالدراسة العليا، وأني أستطيع أن ألتحق الآن بإخواني في السنة الأولى، وأن أدخل معهم الامتحان المقرر في سبتمبر أو أكتوبر. حتى لا تضيع عليّ سنة لا ذنب لي فيها.

فقال الشيخ برقة ولطف: يعلم الله يا بني أني متعاطف معك غاية التعاطف، ولو كان الأمر بيدي لقبلتك منذ الساعة، ولكنا تحكمنا أنظمة حديدية لا تلين لأحد، ولا نملك إلا أن ننفذها ونخضع لحكمها، وهذه الأنظمة قد حددت مواعيد للقبول لا يجوز اختراقها، وقد انتهت منذ العام الماضي. فما عليك إلا أن تصبر الشهرين أو الثلاثة القادمة، وتقدم طلبك في الموعد المحدد أول السنة الدراسية القادمة. وتحتسب السنة التي ضاعت منك عند الله تعالى، الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة، بجملة ما ضاع منك بسبب ما نزل بك من ابتلاء، وأنا مؤمن بأن الله تعالى سيعوضك خيرًا عما فاتك، حسب سنته في خلقه. وكانت كلمات الشيخ بردًا وسلامًا على صدري، وأزاحت عن نفسي همًّا كنت أشعر به من ضياع فرصتي بلا جرم مني.

وشاء الله ألا يُمتحن طلاب السنة الأولى في الدراسات العليا بالأزهر في صيف سنة 1956م كما هو مقرر ومعتاد، بل أجِّل وامتد إلى صيف 1957م. ولا أدري لأي سبب حدث هذا، إلا التسيب الذي لا يبالي بمصالح الناس، واعتبار الأوقات أرخص من التراب في الطرقات. فما قيمة سنة تذهب في حياة الناس سدى، وتضيع هدرًا، دون أن يحاسب عليها أحد؟!

هذا مع أن سلفنا كانوا يقدرون قيمة الوقت، ويقولون: من علامة المقت: إضاعة الوقت... الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ويقولون: يا ابن آدم! إنما أنت أيام مجتمعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك! ويقول ابن عطاء في حكمه: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يرد، إلا ولله فيه عليك حق جديد، وواجب أكيد.

وقالوا: الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما! وقيل لعمر بن عبد العزيز: يكفيك ما عملت اليوم، وأخّر الباقي إلى الغد، فقال: لقد أعجزني عمل يوم واحد، فكيف إذا اجتمع عليَّ عمل يومين؟! هذه قيمة الوقت عند سلف الأمة، أما هؤلاء الخلَف - أو الخلْف - فهم يضيعون الأوقات بالسنة الكاملة على الناس، دون أن يشعروا أنهم اقترفوا عملًا سيئًا!

التقديم لمعهد الدراسات العربية العالية

وكان عليَّ أن أستفيد من وقتي في دراسة أخرى متاحة، فعرفت من أخي وصديقي الجزائري محمد الأقصري، أن الجامعة العربية افتتحت معهدًا للدراسات العالية، يعطي «دبلومًا» عاليًا في عدة شعب، ويمكن الحصول منه على الماجستير. وإنه قد قُبل استثناء في قسم القانون والفقه الذي يرأسه القانوني الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري. وإن كان طلاب أصول الدين لا يقبلون أساسًا فيه، لكن يقبلون في شعبة اللغة والأدب، أو في شعبة التاريخ.

وكنت حريصًا على الالتحاق بقسم القانون، للاستفادة من علم الدكتور السنهوري ومنهجيته، ومقارنته بين الفقه والقانون، وهو الآن في قمة عطائه ونضجه، فقابلته، وأبديت له رغبتي في الالتحاق بالقسم، واهتمامي الكبير بدراسة الفقه وتضلعي فيه، برغم تخرجي في كلية أصول الدين، ورجوت منه أن يستثنيني كما استثنى زميلي الجزائري: الأقصري. ولكن السنهوري اعتذر بلطف، وقال: إن القسم مفتوح لطلاب الحقوق، وطلاب الشريعة، وإنه اختار الأقصري لأنه جزائري، وأنه لا يستطيع أن يفتح هذا الباب للمصريين؛ خشية أن يجيئه آخرون لا يملكون ما أملك، فيطلبون منه قبولهم لديه كما قُبل فلان. وعبثًا حاولت أن أقنعه فلم يقتنع. ولا سيما أنه لا يعرف عني شيئًا. في حين قُبل الأخوان: أحمد العسال، وأحمد حمد في هذا القسم بسهولة؛ لأنهما خريجا الشريعة.

وقلت: قدر الله وما شاء فعل، ولا بد أن أختار أحد القسمين: قسم التاريخ الذي يشرف عليه المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور شفيق غربال أو قسم الدراسات الأدبية واللغوية الذي يشرف عليه الناقد الكبير الأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، والذي عرفناه من قبل من كتابه: «الإخوان المسلمون: كبرى الحركات الإسلامية الحديثة».

وبعد استخارة واستشارة - وما خاب من استخار، ولا ندم من استشار - اخترت قسم اللغة والأدب، ولي فيهما - بحمد الله - باع أي باع، وقديمًا طلب مني كثيرون أن ألتحق بكلية اللغة العربية في الأزهر، أو بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، لما عُرفت به من التعمق في علوم اللغة وفي الأدب والشعر. وكانت الدراسة في هذا المعهد ممتعة، فتحت لي آفاقًا جديدة في دراسة الأدب واللغة، لم تتح لنا في الأزهر.

كان يدرسنا مادة «القومية العربية»، وهي مادة أساسية في المعهد: أبو القومية العربية المعروف: الأستاذ ساطع الحصري. الذي كان هذا المعهد من ثمرة سعيه وجهده. الذي درس لنا نظريات القومية المختلفة لدى الأوروبيين، وأهمها: النظرية التي تقوم على اللغة والتاريخ. كما درس لنا «البلاد العربية وعلاقتها بالدولة العثمانية». وكذلك الأمير مصطفى الشهابي الذي حاضرنا في الفصل الثاني عن «الاستعمار» وأهدافه وآثاره في البلاد العربية.

كما درس لنا الشيخ أمين الخولي «قضايا لغوية»، وهو أزهري محافظ على جبته وعمامته، ولكنه يتميز بعقل ناقد، ولكنه كثيرًا ما كان يبالغ في النقد، ويتحدى العلماء وإن أجمعوا. وقد ناقشته مرة واحتدت المناقشة حول ما قيل: إن أبا حنيفة لم يثبت عنده إلا سبعة عشر حديثًا، وقلت له: إن هذا كلام لا أصل له، وإن كُتب الحنفية مليئة بالأحاديث، وإن لديهم محدثين كبارًا، مثل: أبي جعفر الطحاوي المصري، وإن أعظم كتب التخريج لأحاديث الفقهاء، هو كتاب «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي، وإن القول بأن أبا حنيفة لم يثبت عنده غير (17) حديثًا ذكره ابن خلدون بصيغة التضعيف، ورد عليه ردًّا علميًّا قويًّا، ولكن يبدو أن الشيخ رحمه الله لم يعجبه مناقشتي، وحسبني ضمن المشايخ المغلقين.

وقد ناقشه زميلنا السوري عبد الكريم الأشتر حين استخف بابن جِنِّي وأئمة اللغة الكبار، واصطدم به، حتى ترك الشيخ القاعة محتجًّا وغاضبًا. وكان من أساتذتنا: الدكتور محمد مندور، الذي درسنا طوال الفصول الأربعة التي قضيناها في المعهد: الشعر المصري بعد شوقي، وجماعة «أبوللو». ود. مندور أحد النقاد الأدبيين المعروفين، وله في ذلك أكثر من كتاب.

ومنهم: الأديب الناقد الكبير الدكتور عبد القادر القط، الذي درس لنا القصة المصرية، ابتداءً من «زينب» قصة الدكتور محمد حسين هيكل. ومنهم: الدكتور محمد النويهي، الذي درس لنا فلسفة النقد الأدبي، وعلاقة النقد بالقيم الأخلاقية، ومدى التزام الفنان بالأخلاق، كما درس لنا «الاتجاهات الشعرية في السودان» على ما أذكر. ومنهم: الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد، الذي درس لنا: الاتجاهات الأدبية في فلسطين والأردن. ومنهم: الأستاذ جميل صليبا، الذي درس لنا: الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام. ومنهم: الأستاذ سامي الكيالي، الذي درس لنا: النهضة الأدبية في حلب، على ما أذكر.

ونسيت من درس لنا «المذاهب الأدبية»: الكلاسيكية، والرومانسية، والواقعية، والرمزية، وغيرها، وكان من مراجعنا في ذلك: كتب الأستاذ غنيمي هلال من أساتذة دار العلوم. وكان الدكتور الحسيني رئيس القسم نفسه يدرس لنا النهضة الأدبية في فلسطين، مركزًا على علمين كانا متعاصرين من أعلام الأدب والنقد، وهما: إسعاف النشاشيبي، وخليل السكاكيني. وكان أولها أميل إلى مخاطبة القلب، والآخر أميل إلى مخاطبة العقل.

كما حدثنا عن بداية النهضة الفكرية والأدبية في بلاد العرب، مفندًا تلك الدعوى التي تقول: إن بداية النهضة بدأت بالحملة الفرنسية على مصر، مبطلًا تلك المقولة بأدلة عدة، منها: أن النهضة بدأت في تركيا من قبل منذ عهد الإصلاحات.. وأن هناك بدايات سبقت للنهضة في حلب وبيروت وغيرها من بلاد الشام.. وأن الاحتلال لا يمكن أن يبدأ نهضة في أي بلد، وأن الحملة الفرنسية لم تدم أكثر من ثلاث سنوات في مصر، كلها مقاومة من شعب مصر وعلمائه، انتهت بهزيمتها ورحيلها عن مصر.

وقد أكد هذه المعاني ما قدّمه العلامة الأديب المحقق محمود محمد شاكر في كتابه: «الطريق إلى ثقافتنا»، وأن مصر كان فيها نهضة كبيرة على مستويات شتى، وفي أكثر من مجال: في العلم واللغة والأدب والصناعة، وأن أعداء الأمة هم الذين أجهضوها. على كل حال، أعتقد أني انتفعت بالدراسات المتنوعة التي قُدِّمت إلينا في المعهد من كبار العلماء والنقاد والأدباء في العالم العربي.

وكان يدرس معي عدد من أبناء البلاد العربية النابهين المتميزين، بعضهم كانوا مبعوثين من بلدانهم، منهم: الأديب عبد الكريم الأشتر من سوريا «الأستاذ الدكتور بعد ذلك»، وكان هو الأول على دفعتنا. وزميله الأديب عمر الدقاق من سوريا أيضًا «الأستاذ الدكتور بعد ذلك»، والشاب المتألق صالح الحصين في قسم القانون، وهو مبعوث من المملكة السعودية، «معالي الأستاذ صالح الحصين بعد ذلك». وكان الدكتور السنهوري معنيًّا به، راجيًا أن يكون له شأن في المملكة، وقد كان.

وقد انتهيت من دبلوم المعهد بعد أن أكملت دراسة السنتين في أربعة فصول، واستدعاني الأستاذ الدكتور إسحاق الحسيني رئيس القسم، وحثني على أن أستمر في دراستي لنيل الماجستير، وقال: إن لديك استعدادًا قويًّا لمواصلة المسيرة، بل اتفق معي على الموضوع الذي أكتب فيه، وهو «النقد اللغوي» في مقابل «النقد الأدبي». ويريد: أن أعالج ظاهرة الأخطاء اللغوية الشائعة، والتي عالجها الأقدميون مثل ابن قتيبة، ومثل الحريري في كتابه: «درة الغواص في أوهام الخواص»، وعالجها المحدثون في كتب نشرت، وفي المجلات مثل كتابات العلامة الشيخ محمد علي النجار في مجلة الأزهر تحت عنوان: «لغويات».

واتفقت مع الأستاذ الحسيني على التفكير الجدي في الموضوع، ولكني بعد تقليب الأمر على وجوهه، وبعد أن أصبحت مرتبطًا بالدراسات العليا في كلية أصول الدين، وما تتطلبه من جهد وتفرغ؛ رأيت - بعد استخارة الله تعالى واستشارة أقرب الناس إليَّ - أنه ليس من الحكمة، ولا من من المصلحة تشتيت الجهد في أكثر من جهة، بغير ثمرة تُجتنى، إلا كثرة الشهادات! وأن الخير كل الخير في عودتي إلى دراستي الأصلية في الأزهر، وحسبي ما حصّلت من معرفة نافعة باللغة وبالأدب وباتجاهاته في البلاد العربية. وكان الخير فيما اختاره الله. فاعتذرت للدكتور الحسيني بانشغالي الآن بدراستي في كلية أصول الدين، وقد يكون لنا عودة في المستقبل إذا أذن الله.

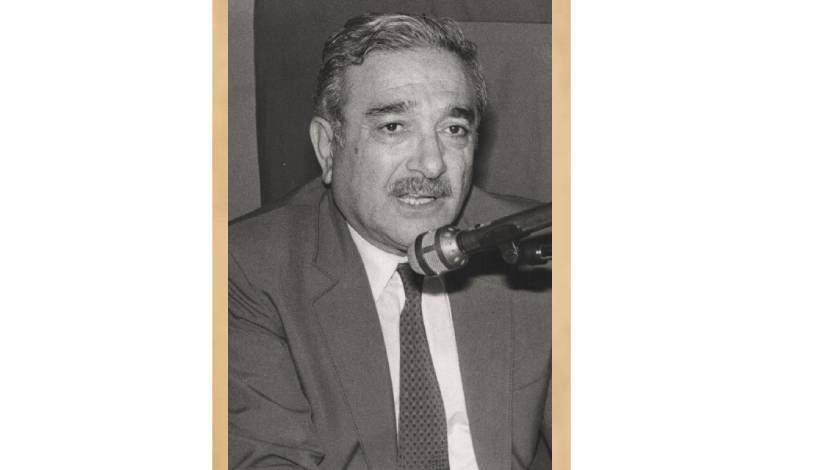

كامل سعفان

وفي المعهد التقيت زميلًا قديمًا، وأخًا كريمًا، وصديقًا حميمًا، غاب عني - كما غبت عنه - سنوات عدة منذ أنهى دراسته في معهد طنطا الثانوي، وغادره إلى كلية اللغة العربية، وقد ضمنا قبل ذلك: سكن مشترك، في بيت واحد، وعمل مشترك من أجل قضية الأزهر، ومطالب الأزهريين، وتوجه مشترك حيث جمعنا الأدب والشعر. ذلكم الصديق هو الأديب الشاعر المطبوع: الأستاذ كامل سعفان «الدكتور بعد» الذي أسعدني القدر بلقائه في المعهد، ففرحت به، وفرح بي، وأصر على أن يعزمني على الغداء في بيته، وأن يصحبني معه على الفور، وقد كان. وكانت جلسة طيبة، استعدنا فيها ذكريات الأمس، كما تحدثنا عن معاناة اليوم، ولم ننس آمال الغد، واستشرافات المستقبل.

وكان الأستاذ كامل قد تزوج فلسطينية، وجد فيها سكنه وأمنه، وجعل الله بينهما مودة ورحمة، وقد ودعته وشكرته، ثم فرقت بيننا الأيام مرة أخرى، حيث أُعرت إلى قطر، ثم انتهت الإعارة إلى إقامة، فتوطن وجنسية، وكنت أعرف أن الصديق كامل سعفان قد انضم إلى ركب «جماعة الأمناء»، وهي الجماعة الأدبية التي أسسها الأستاذ أمين الخولي، وكانت لها مجلتها وأدبها ورجالها، وكان للأستاذ سعفان إسهامه معهم.

وأخيرًا، عثرت على كتاب من أواخر ما أصدره، بعنوان: «هجمة علمانية جديدة: محاكمة النص القرآني»، وتحت هذا العنوان: محمد خلف الله 1947م، ونصر أبو زيد 1990م. وفي هذا الكتاب وجدت صديقي كالعهد به، وفاءً لدينه، وغيرة على حرماته، وتوقيرًا للعلم، واحترامًا للمنهج. وجدته لسان صدق، وجندي حق، يحامي عن القرآن، ويدافع عن الإيمان، ويدفع بالحقائق أباطيل الزيف والبهتان.

مدارس «فاكس» لتعليم اللغات

وكان من الأهداف التي اتفقت عليها أنا وصديقي أحمد العسال: أن نعمق معرفتنا باللغة الإنجليزية، وقد كنا بدأنا دراستها معًا في معتقل هايكستب على يد الأخ محمود عباس الطالب بكلية الهندسة، وهو من حلوان، وقد بدأ معنا شوطًا طيبًا، ثم توقفنا عندما انتقلنا إلى معتقل الطور.

ثم بدأنا دراسة الإنجليزية مرة أخرى في الكلية، درسها العسال في الشريعة، ودرستها في أصول الدين، وكنا نمتحن فيها تحريريًّا وشفهيًا، وكنت أحصل فيها على عشرين من عشرين، وقد شهد الذين درسوني بأن لدي قدرة لغوية غير عادية، تتجلى في دراسة اللغة العربية، كما تتجلى في غيرها من اللغات، فالقدرة اللغوية لا تتجزأ.

ولكن اللغة إذا لم تُنمّ بالممارسة والاستعمال سرعان ما تنسى، وخصوصًا عندما تُعلَّم في الكبر؛ لهذا كنا ننادي في مؤتمراتنا لطلبة المعاهد بالأزهر: أن تعلم اللغة العربية منذ المرحلة الابتدائية حتى تثبت. وقد قال أحد الحكماء: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني: إنه يثبت ولا يزول. قيل له: إن الكبير أوفر عقلًا، قال: ولكنه أكثر شغلًا.

ولهذا بادرنا بعد خروجنا من المعتقل أن نستفيد من وقتنا بالانتساب إلى «مدارس فاكس» لتعليم اللغات، وكان مقرها في شارع 26 يوليو، وقدمنا طلبنا وقبلتنا، وحددت لنا ثلاثة دروس في الأسبوع، وكان يدرسنا شاب أرمني متمكن حسن الطريقة اسمه «هارولد»، وأذكر أننا حين سألنا عن اسمه، فقال: هارولد «نوت ماكميلان»، فقد كان رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت «هارولد ماكميلان».

وكان حرصي على تعلم الإنجليزية نابعًا من شعوري بحاجة العالِم والداعية المسلم إلى تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس بلغاتهم، فالإسلام رسالة عالمية، ولكن كتابه نزل بلسان عربي مبين، وحديث رسوله بالعربية الفصحى، ولا يمكن إيصاله إلى العالمين إلا بتعلم لغاتهم لنبين لهم بلسانهم عن طريق الترجمة، وهو ما ذكره علماؤنا في تفسير قوله تعالى: {وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ} (إبراهيم:4)، وهو ما برع فيه غير المسلمين، حتى رأينا النصارى ترجموا الإنجيل إلى مئات اللغات وآلاف اللهجات.

على أن في تعلم اللغات إضافة فكر آخر، وثقافة أخرى، وتجارب أخرى للإنسان، ومن أجل هذا حث حكماؤنا وآباؤنا من قديم على تعلم اللغات، وقال الشاعر:

بقدر لغات المرء يكثر نفعه ** فتلك له عند الملمات أعوان

فأقبل على حفظ اللغات ودرسها ** فكل لسان في الحقيقة إنسان!

وما أصدقها كلمة، وما أبلغها حكمة: كل لسان في الحقيقة إنسان، فكأن الإنسان الذي تعلم لغة، أصبح إنسانين، فإذا تعلم ثلاثًا أصبح ثلاثة أناسي، وهكذا. ونحن نحاول أن نعوض هذا عن طريق قراءة المترجمات، ولكن ليس كقراءتها في لغاتها.

واشتهر عند المسلمين حديث يقول: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم»، ولم أر له أصلًا، حتى إن الكتب التي عنيت بما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس لم تذكره. على أن معناه غير صحيح، إلا إذا فُسِّر بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، قائلًا: «فإني لا آمنهم على كتابي»، أي أنه يخاف أن يحرفوا الترجمة، ويغيروا المعاني تبعًا لأهوائهم ومصالحهم، فربما فُسِّر أمن المكر بمثل هذا؛ فهذا ما جعلني أحاول أكثر من مرة أن أتقن اللغة الإنجليزية، ولكني لم أوفق في كل محاولاتي، إذ لم أستمر فيها، وتشغلني عنها الشواغل. كما حدث في هذه المرة.

فبعد مدة - حين أتيح لنا القبول في الدراسات العليا بالأزهر - أضحى أمامنا: الدراسة بالأزهر، والدراسة بمعهد الجامعة العربية، والدراسة بمدارس «فاكس»، والعمل الصباحي بوزارة الأوقاف، فلم نجد الوقت الكافي لهذه الأعباء كلها، فاضطررنا أن نتوقف عن الاستمرار في مدارس «فاكس».

الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟

درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  القدس قضية كل مسلم

القدس قضية كل مسلم