أحمد أبوبكر المصلح

رحل القرضاوي (الإنسان)

حِلْمِكْ… غدا يا شيخي… بِـقيعةْ أرضْ… كِلْ إنسان… بِكى لجْلِـكْ… نبِضْ قلبَهْ! من احساسَهْ… دَمِعْ دمّه؛ رسم منها نخله وسيف... قلم ولْسانْ…

بس وينكْ يا شيخي؟؟ تِخطّ دَربه بنورْ وسْراج… يحمينا، ليوم شِفناهْ… من اشجانِكْ، من انسانِكْ وإيمانِكْ، لأحبابِكْ وجيرانكْ وخلّانكْ…

من اثمارِكْ وأفكارِكْ وأطيارِكْ… على صفحات أذكاركْ… في أسحاركْ وإبكارِكْ.

أبدأ بعد -حمد الله والتسليم لقضائه- بحكمةٍ للإمام العارف بالله "ابن عطاء الله السكندري" من "حِكمِهِ العطائية النورانية الربّانية" قال -رضي الله عنه-؛ إنّ للهِ في كلّ قدَرٍ لُطف، ومن ظنّ انفكاكَ لُطفهِ عن قدرِه؛ فذلك من قِصَر نظره.. اقرءوا إن شئتم قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (يوسف: 100)..

هذه الحكمة العطائية -التي حفظناها وتعلمناها منه- افتتحَ بها شيخُنا ووالدنا العالِم العَلَم المعلّم الجليل "جبل الفقه، ومجاهد الدعاة، وداعية الجهاد" فضيلة الشيخ (أبي محمد) يوسف بن عبد الله القرضاوي رحمه الله وطيّب الله ثراه، افتتح بها كلمته "في يومٍ مضى من أيام الله" كان عند وداع وتأبين شيخه ورفيق دربه وصديق عمره، الداعية الإمام المجدد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، تلك الكلمة الجامعة الراسخة التي حُفرت -ولا زالت باقية- بعض كلماتِها في وجداننا (نحن تلاميذ الشيخ ومريديه.. ).

وليس هذا المقال للحديث عن حركة الشيخ يوسف الميدانية والجهادية، ولا عن مواقفه في مسيرته الزاخرة، ولا عن دعوته الإصلاحية، ولا عن دفاعه عن دين الإسلام الذي نذر حياته لأجله ومات عليه، ولا عن خَطَابته المؤثرة التي ملأ بها أرجاء الدنيا وشغل بها الناس! والتي ناله منها -من جانب- الكثير والكثير من السهام والطعون والشتائم الموجعة، التي وصلت لحد وصفه أنه صاحب فتنة، وداعية تكفيرٍ وتفجير!

كما أكسبته -من جانبٍ آخرَ كذلك- أتباعًا وأنصارًا ومريدين وتلاميذ، يُكنّون له كل الاحترام والإعجاب والمحبّةً التي يُلقيها الله سبحانه في قلوب من يشاء من خلقه.. والتي تجسدت آخر المطاف في الألوف المؤلفة الذين حضروا صلاة الجنازة على جثمان الشيخ في قطر، وفي غيرهم ربما عشرات أو مئات الألوف الذين أدّوا صلاة الغائب على روحه في بلدان شتى خارجها.

لكني أريد التركيز في هذه السطور على جانب -ربما غفل عن التطرق له الكثيرون عند حديثهم عن مآثر الشيخ وحياته- وهو الجانب الإنساني والأخلاقي والقِيَمي لشخصية العالِم الحَبر "الشيخ القرضاوي" وعلى بعض المواقف والمراحل التربوية والتعليمية التي مررتُ بها في حياتي وكان للشيخ دور بارز فيها..

ولعلها مراحل يشترك فيها الكثيرون من طلاب الشيخ يوسف وتلاميذه، وفيها ما فيها من المشاعر والإلهامات المشتركة والملحوظة عند الجميع.

صفات العالِم "الإنسان" العامل بعلمه

فلقد كان "الشيخ يوسف" إنسانًا بمعنى الكلمة، جاء في حِكَم بعض الشعوب؛ إنه من السهولة بمكان أن تكون رجلًا بأن تخرج للدنيا وأنت تحمل أجهزة الذكورة في جسمك! لكن غاية البطولة ومنتهى الرجولة أن تغدو في هذا العالم "إنسانًا" يحمل مشاعر الإنسانية الصادقة، ويتحلّى بصفات الرحمة المشفقة، ويتعطّر بطيب العاطفة المرهفة، ويسمو بروح الضمير الحيّ.

ورحم الله الشاعر الجواهري القائل: من لم يَخفْ حُكمَ الضمير ** فمن سِواهُ لن يخافا؟!

كان الشيخ يوسف كما عرفته -وكما شهد ويشهد له الذين عرفوه وخالطوه- مرهف الإحساس، لطيف المعشر، كريم النفس، صاحب نُكتة وطرفة، هادئ الطبع، غاضًا صوته إذا تكلم، لكنه إذا خطب في الناس كان بحرًا هادرًا (كأنه مُنذرُ جيش يقول صبّحكم ومسّاكم)، وكان محبًا للعلم، مُدمنًا للمطالعة والبحث والدرس والتصنيف، مُكرمًا للعلماء، عَطوفًا ليّنًا مع طلبة العلم، مُصغيًا ومطبّبًا لهموم الناس وأوجاعهم، لا يحمل الحقد؛ (وليس كريم القوم من يحمل الحقدا)، يحترمُ ويقدّر كل من يلقاه ويتعرّف عليه، حتى لو كان من تلاميذه أو من جيل أولاده..

وكان -رحمه الله- ورغم كل مشاغله وبحثه ومطالعته للكتب، ومشاركاته في الندْوات والدروس، ورغم اشتغاله بالكتابة والتأليف في أغلب أوقاته، ورغم تعدد أسفاره وحضوره المؤتمرات والتجمعات الدعوية واجتماعات اتحادات الطلاب في العالم، ورغم مشاركاته في العديد من اللجان وعضويته في المجامع العلمية والدعوية وفي اللجان الشرعية للمصارف الإسلامية - كان رغم كل ذلك حريصًا على مشاركة الناس - بكل تواضع وانشراح صدر- في أفراحهم -إذا وجّهت إليه الدعوة- وفي مواساتهم في أحزانهم ..

ولم تكن مشاركته من باب (رفع العتب كما يقال) إنما كان حاضرًا بنفسه وبمشاعره ومؤانسته وملاطفته واهتمامه وتفقّده لمن يعودُهم.. وفي هذا الصدد أذكر أني وَجّهتُ الدَّعوة إليه منذ قرابة 25 عاماً لحضور حفل عُرس شقيقي الأصغر (يوسف)، فلبّى الدعوة برحابة صدر، رغم الآلام التي كان يعانيها في ركبتيه وصعوبة حركته، ولمّا حضر العَشاء، -وحرصًا منه على الامتثال للهدي النبوي في المشاركة في وليمة العرس، وتطييبًا لخواطر أصحاب الدعوة- طلب مني أن أُحضر له طبق الطعام ليتناوله وهو جالس على كرسيّه، بسبب تعذّر جلوسه على الأرض، فوافق طلبُه ما كنت عازمًا عليه.

وأتذكر حرصه أيضًا على الحضور للمواساة وتقديم واجب العزاء عندما مات الوالد رحمه الله في عام 2009 .. وكان هذا شأنه وهجّيراه في مثل هذه المناسبات مع عامة الناس وخاصتهم.

وفي كل ذلك إشارات ودلالات واضحة على حسن أخلاق الشيخ -رحمه الله- وحسن تعامله وتقديره لعباد الله، فلم يكن "يوسف القرضاوي" من "ذلك الصنف من العلماء" الذين يُحسنون الكلام ويُزيّنون الخطابات ويأمرون الناس بالبرّ، ويَنسون أنفسهم! بل كان من العلماء الربّانيين العاملين بعلمهم وبما علّموه للناس؛ ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ (آل عمران:79).

مع القرضاوي في الصغر

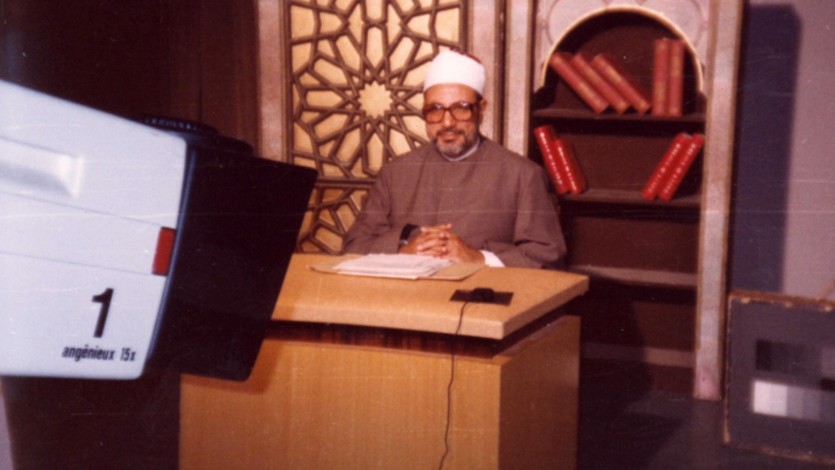

عرفته أول ما عرفته -ونحن في أول العمر- من خلال شاشة تلفزيون قطر في سبعينيات القرن الفائت، حيث كان الإرسال حينها بالأبيض والأسود، عندما كنا نستلقي على الأرض في بيتنا القديم أمام الشاشة لحضور برنامج "هدي الإسلام".. وسقى الله تلك الأيام!

ووالله لا أتجاوز الحق إن قلت؛ إنني في تلك المرحلة الغضّة، وفي سنّ الطفولة البريئة -كما الكثيرين من جيلنا ومن الكبار أيضاً- كنا ننتظر بشغف يوم الجمعة، لنشاهد طلّة الشيخ رحمه الله، ونستمع إلى كلماته وفتاويه التي لم تكن مجرد فتاوى فقهية جافّة! بل كانت مليئة بالجوانب التربوية والاجتماعية، وبالحديث العاطفيّ الأبويّ الصادر من قلب العالِم المربّي، والداخل بلا استئذان في قلوب تلاميذه وأبنائه ومشاهديه…

فلا زلت -حيث كنت أجلس مع بعض إخوتي وأخواتي ومع أبي وأمي رحمهما الله- لا زلت أتذكر وأعايش ذلك الشعور الذي كان يتغشاني وكأني أمام والدي وهو يخصّني بتوجيهه وإرشاده، فأستمع إليه بحرص، وأُطيعه فيما يقول -محبّةً له وإجلالًا- كما أُطيع والدي!

فقد كان الشيخ القرضاوي يسكن في دواخلنا، ربما لأننا من جيل (لم يعرف الدلال في طفولته)، فكان بأسلوبه الأبوي الحنون -في أحاديثه ودروسه وبرامجه في التلفاز والمذياع- يسدّ ذلك الجانب شبه المفقود في بيئتنا وحياتنا.

في المعهد الديني

وهو المؤسسة التعليمية -التي نفخر بالانتساب إليها- والتي طوّرها الشيخ يوسف بجهوده مع ذلك الجيل من الروّاد، الذين أرسوا القواعد التعليمية وطرائق التعامل وحددوا أصول العلاقة بين الطلاب وأساتذتهم في المعهد ..

لمّا بلغنا سنّ الشباب، ووصلنا للمرحلة الثانوية، عرفت الشيخ القرضاوي العالِم -هذه المرّة- من خلال مناهج وكتب ومشايخ وعلماء المعهد الديني القطري الثانوي، وهم الجيل الأول من أساتذة ومعلمي المعهد، الذين واكب مجيئهم للدوحة مجيء الشيخ يوسف أو بعده بقليل، والذين استقر العديد منهم في قـطر -بتوفيق الله ومشيئته- على يد الشيخ وبمعرفته واختياره.

كان المعهد في تلك السنوات -ولعله لا يزال لوقتنا الحاضر- صورة مصغّرة لأكاديمية علمية رصينة، تضم طلابًا من شتى بقاع العالم الإسلامي من الفلپين وإندونيسيا شرقًا، إلى موريتانيا ونيجيريا والسنغال غربًا، إلى جانب طلاب يمثلون معظم الدول العربية والإسلامية، والذين تستقدمهم وتقدّم لكل منهم -مشكورةً- دولتنا الكريمة المباركة قـطر، تكاليف وأعباء البعثة التعليمية، وما يلزمها من مختلف الجوانب المعيشية، فكان المعهد مزيجًا متجانسًا يمثل -بلا مبالغة- أنموذجًا مصغّرًا حيًا متفاعلًا (لجامعة الدول الإسلامية) وكان أساتذتنا (من العلماء الراسخين) بأساليبهم التربوية الحكيمة، وبكفاءتهم العلمية والتعليمية المتمكنة، يقومون بواجبهم التدريسي بكل جدارة وتميّز، ويتيحون المجال لمشاركات الطلاب ولمناقشاتهم الجادة (المُثرية والمُثيرة) مع السماح -بكل أريحية ورحابة صدر- بإثارة القضايا العلمية والتاريخية والشرعية بالإضافة إلى هموم الأمة وتطلعاتها، مع ترك المجال للاختلاف في الآراء بيننا (بل حتى مع معلمينا في كثير من الأحيان..)

أقول ذلك وأنا في صدد ذكر مآثر الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأن فضيلته كانت له اليد الطولى وأبلغ الأثر فيما ذكرته عن تطوير برامج المعهد الديني واختيار أساتذته، بالإضافة إلى أنه ساهم في تأليف وإخراج العديد من الكتب التي تَمدْرَسْنا عليها، أضف إلى أنه أثناء فترة دراستنا كان الشيخ القرضاوي يأتي إلينا خلال السنة الدراسية ليلقي المحاضرات التي يتجمّع لها كل طلبة المعهد ليستمعوا إليه، ثم يستمع بعدها إلى مناقشاتهم وتساؤلاتهم وهمومهم.

في كلية الشريعة وجامعة قطر

في الجامعة -لسبب ما- كنت مترددًا كثيرًا في الالتحاق بكلية الشريعة، وتأخرت لسنوات في تحديد التخصص، بسبب انقطاعي عن الدراسة لفترات طويلة جرّاء المرض الذي أصابني حينئذ وألجأني إلى الانسحاب من عدد من الفصول… ثم بعد تلك السنوات استخرت الله تعالى في الانتساب لكلية الشريعة، فرأيت في رؤيا منامية الشيخ يوسف -رحمه الله- يزورنا في بيتنا، وكان وقتئذٍ عميداً للكلية، فأوّلت الرؤيا أنها نتيجة الاستخارة.. فدخلت كلية الشريعة على بركة الله في تخصص؛ أصول الدين/شريعة.

وتكرر الجوّ العلمي الذي عشناه في المعهد الديني تكرر في كلية الشريعة في الجامعة، لكن على مستوى أعمق وأشمل وأغزر وأكثر متعة واستفادة، حيث كان الشيخ يوسف هو المؤسس للكلية، وهو الذي أشرف عند تأسيسها -مع الفريق الذي كان معه- على اختيار برامجها وتخصصاتها والمساقات التي تطرح فيها للتدريس… فشكّل ذلك بالنسبة لي الرافد الأساسي الثاني -بعد المعهد الديني- الذي تكونت به شخيصتي العلمية والثقافية..

دخلت عليه يومًا في مكتبه بعمادة الكليّة في أوائل التسعينيات، وكان ذلك أوّل لقاء يجمعني به مباشرةً، فرحّب بي وأكرمني عندما عرّفته بنفسي، وأنني من أبناء الشيخ أبـوبكر المصلح، حيث كان على معرفة بالوالد من أيام إدارته للمعهد الديني عندما كان بعض إخوتي الكبار يدرسون فيه.

كان الشيخ رغم فارق السن الذي يصل إلى 40 عامًا، فأنا من جيل أبنائه والشيخ كان يقارب سنّ الوالد رحمه الله، لكنه مع ذلك حين كنت أناقشه وأتحاور معه في بعض المسائل الشرعية وفي فهم بعض الآيات، فكان يتجاوب معي بكل تواضع منه وبروح الأب المشفق، وبطبع المعلّم الذي يحترم تلميذه ويلين معه ويستمع إليه، وكان يُنصتُ إليّ بكل اهتمام (هذا ديدنه مع الجميع) لدرجة أنني لم أكن أشعر معه بشعور تلميذ أمام شيخه! بل كان يبعث الثقة في نفسي (وكأنّي صرتُ ندًّا) يبادلني الحجّة بالحجّة ويستمع للرأي بكل هدوء وبأريحية وانفتاح لا نراهُ عند الكثيرين (من أقراننا)، لكن دائمًا الكلمة الأخيرة التي نصدر عنها تكون له بالتأكيد..

في جامع الشيوخ في رمضان

توثقت صلتي بالشيخ وزاد تعلّقي به واستفادتي من علمه، بالحضور اليومي لصلاة التراويح في رمضان، في عقد الثمانينيات والتسعينيات ثم في مطلع القرن الميلادي الجديد، إلى أن توقف عن الحضور لكِبر سنّه ومرضه…

وكان في المحاضرة اليومية التي كان يلقيها بين ركعات الصلاة الخير الكثير والعلم الغزير، وكنت حريصًا أن أسجّل له العديد من تلك الدروس بجهاز التسجيل الذي كنت أُحضره معي، وكان يشاركه في إلقاء الدروس في بعض الأحيان شيخنا وأستاذنا الشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر رحمه الله، وكانت تلك المحاضرات القرآنية التي تدور حول تفسير بعض ما يتلوه الإمام في الصلاة من أعظم ما استفدته من صحبتي للشيخين الجليلين… بالإضافة إلى حضور خطب الجمعة للشيخ يوسف في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه..

كلمة من القلب

لن تكفي هذه الصفحات أن أبثّ فيها كل ما أحمله من مشاعر تجاه الشيخ وعن ذكرياتي وأيامنا معه، لكنها نفثة مكلوم بفقد ولدٍ لوالده ؛

في ذمّة الله ِما ألقى وما أجدُ ** أهذهِ صخرةٌ أم هــذهِ كبِدُ!

قد يقتلُ الحزنُ مَن أحبابُهُ بعُدوا ** عنهُ فكيف بمن أحبابُهُ فُقدوا

لكنني أبعث في الختام برسالة حبّ وانتماء لروح شيخنا الراحل، هي انبعاثات أحاسيس ملؤها الحُزن والترحّم على فقيدنا، ومن لواعج قلبٍ تعلّق برجل من رجالات الإسلام، مهما قيل عنه أو سيقال، لكنْ لا يشك (إلا جاحد) أن الشيخ العلّامة القرضاوي رحمه الله، كان يشكّل ظاهرةً دعوية إصلاحية، اختلف فيه الناس بين مادح وقادح، وبين مُحبّ ومُبغض! وهكذا هم العظماء دوماً!

قلت له يوماً: يا شيخنا؛ هناك من يتكلم في عرضك!

فأجابني بكل هدوء وبروح المتعالي عن الدنايا المتسامح مع الخصوم؛ يا ابني… ورد في بعض الأثر أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربّه أن يكفّ ألسنة الناس عنه!! فأجابه ربه سبحانه؛ يا موسى... هذا أمر لم أختص به لنفسي، فاصبر! قالوا إن لله شريك، ولله صاحبة، وقالوا الملائكة بنات الله، وزعموا أن له الولد وأن عيسى ابن الله! وقالوا (يدُ الله مغلولة)، وقالوا: (إن الله فقير ونحن أغنياء) تعالى الله عما يقولون، ولعنهم الله بما قالوا، فتركهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وهو القادر أن يُخرسهم...

فكان لسان حال فضيلة الشيخ في جوابه يقول؛ حسبي أن ألتزم ما أمر الله به موسى من الصبر الجميل، وهو ما أمر الله به سبحانه سائر أنبيائه.. وخاتمهم حبيبنا وشفيعنا إمام الصابرين سيدنا محمد عليه صلوات ربي وعلى آله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر:97-99)

فلقد جاء اليقين لفضيلة شيخنا الشيخ القرضاوي ووافاه الأجل المحتوم، ورحل إلى ربّه وبارئه راضيًا مرضيًا بمشيئة الله، ونقول للذين ما زالوا يخوضون في عرضه الشريف (وقد وُسّد الثرى):

إلى الله يوم الدّين نمضي ** وعند الله تجتمع الخصومُ!

.....

- المصدر: إسلام أون لاين

فقه الجهاد

فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة