|

|

السؤال: لقد قرأنا في كتب التاريخ، وفي كتب التربية الإسلامية وغيرها: أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي من أعظم حكام المسلمين عدلاً وفـضلاً وفقهًا وحسن سياسة، حتى وصف بأنه "الخليفة الراشد"، واعـتبره الكثيرون من المؤرخين والعلماء "خامس الراشدين".

ولكننا فوجئنا بكاتب علماني منتفش مغرور يكتب في بعض المجلات التي تبنَّت كل ما يعادي الإسلام ودعوته، يهاجم عمر بن عبد العزيز بما لم يهاجمه به أحد قط فيما نعلم.

ولابد أنكم اطلعتم على ذلك فيما كتبه حسين أحمد أمين، الذي لا ندري لحساب من يسوِّد هذه الصحائف، ومن المستفيد من وراء تشويه كل شيء في تراثنا وتاريخنا!

يقول هذا المتطاول الجريء:

(لم ير الأتقياء في حكم أحد من الخلفاء الأمويين ما يوافق مثلهم العليا، إلا عمر بن عبد العزيز، الذي أسهـم جهلـه بالشئون السياسية في تدهـور أحـوال الدولة ثم سقوطها، وانتقال السلطة من أيدي العرب إلى الفرس!!) " مجلة المصور" القاهرة في 9/12/1983م.

وفي عدد آخر من "المصور" 17/4/1404هـ ـ 19/1/1984م يحمل على الفقهاء، ثم على المؤرخين ويتهمهم بالتواطؤ على تزوير التاريخ، حتى تكونت عند الناس النظرة "الرومانسية" ـ كما سماها ـ وبات المسلمون ينظرون إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز على أنه من أعظم الخلفاء، على حين يصفه الكاتب بأنه: لم تجلب سياسته المالية والإدارية إلا خراب الدولة! ثم يقول:

(وإن المسلمين لا يزالون يمصمصون شفاههم إعجابًا بموقفه من واليه على حمص الذي كتب إليه : إن مدينة حمص قد تهدم حصنها، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في إصلاحه، فرد عليه عمر بقوله : "أما بعد، فحصنها بالعدل ").

ويعقب الكاتب المتحامل على هذا قائلاً: (وهذا رد رغم ما فيه من بلاغة تستهوي العرب، فإنه يستوجب المؤاخذة البرلمانية، في أي نظام حكم ديمقراطي!).

ورجاؤنا أن تبينوا حقيقة موقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهل لهذه الدعوى التي يدعيها الكاتب أصل أو دليل يعتمد عليه ؟

وفقكم الله لرد هذا التطاول على أحد رموز الأمة، وجزاكم الله خيرًا.

ع.ص

القاهرة

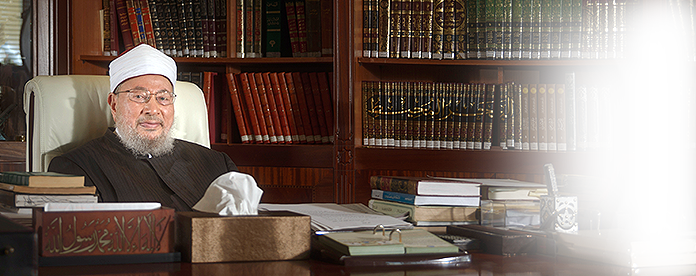

جواب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:

لقد قرأت ما كتبه الكاتب المذكور عن: عمر بن عبد العزيز، وعن السلف الصالح، وعن الشريعة الإسلامية، ولا أدري كيف يُسمح لمثله أن يصول ويجول ويقول ما يشاء، ويحطم ما يريد، ولا يُسمح لأحد أن يرد عليه.

دعوى لا أساس لها :

ولا أدري على أي أساس علمي بنى هذا المتطاول الجريء دعواه العريضة، عن عمر بن عبد العزيز ؟ ! فإن المنطق يرده، والإجماع يرفضه، وتاريخ عمر نفسه يكذبه، وآثار حكمه تنقضه.

أما المنطق، فليس من المعقول أن يكون عمر بن عبد العزيز جاهلاً بالسياسة والإدارة وهو ابن الأسرة الأموية القح، أبوه عبد العزيز بن مروان، وعمه عبد الملك بن مروان، المؤسس الثاني لدولة بني أمية.

وأبناء عمومته الخلفاء: الوليد وهشام وسليمان، وهم أصهاره كذلك، فإن فاطمة زوجته بنت عبد الملك، وهي التي قال فيها الشاعر:

بنت الخليفة، والخليفة زوجها أخت الخليفة، والخليفة جدها!

وقد كان أبوه أميرًا على مصر، وتولى هو إمارة المدينة ومصر.

فليس يُعقل ممن نشأ هذه النشأة، وتقلب في المناصب، حتى رشح لأعلى منصب في الدولة ـ الخلافة ـ أن يكون جاهلاً بالسياسة والإدارة! إلا أن يكون مجرد التدين والالتزام بالعدل والتقوى سببًا لحرمانه من الكفاية السياسية التي تمتع بها أهله وذووه جميعا!

وأما الإجماع، فقد اتفقت الأمة كلها على أنه لم يأت بعد الخلفاء الراشدين خير من عمر بن عبد العزيز، ولهذا سموه : خامس الراشدين.

حتى العباسيون وأشياعهم حين اندفعوا أول استيلائهم على الحكم فنبشوا قبور بني أمية، لم يفكر أحد منهم في نبش قبر ابن عبد العزيز.

وأما تاريخ عمر، فهو ينطق بأنه كان سياسيًا وإداريًا من الطراز الأول.

وأنا أذكر هنا بعض الوقائع التي تدل على حنكته وحكمته السياسية، وقدرته الإدارية.

وحسن فهمه للحياة وللدين معا.

رووا عن عمر بن عبد العزيز: (أن ابنه عبد الملك قال له يوما: مالك لا تنفذ الأمور ؟ ! فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق).

يريد الشاب التقي المتحمس من أبيه ـ وقد ولاه الله إمارة المؤمنين ـ أن يقضي على المظالم وآثار الفساد دفعة واحدة ـ دون تريث ولا أناة، وليكن بعد ذلك ما يكون ! فماذا كان جواب الأب الصالح، والخليفة الراشد، والفقيه المجتهد ؟

(قال عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة). (انظر : الموافقات للشاطبي 2/ 94).

يريد الخليفة الراشد أن يعالج الأمور بحكمة وتدرج، مهتديًا بمنهج الله تعالى الذي حرم الخمر على عباده بالتدريج. وانظر إلى تعليله المصلحي الرصين، الذي يدل على مدى عمقه في فقه السياسة الشرعية: إني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة ! ويكون من ذا فتنة!

وروى عنه ميمون بن مهران قوله: (إني لأريد الأمر من أمر العامة ـ يقصد ما يتعلق بالجماهير ـ فأخاف ألا تحمله قلوبهم، فأخرج معه طمعًا من طمع الدنيا .. فإن أنكرت قلوبهم هذا سكنت إلى هذا). (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 5/129، 130، البداية والنهاية 9/200).

يريد أن لا يصدر قرارًا من القرارات التي تمس الجمهور مما يرى أنه الحق من الأعباء والتكاليف، إلا ومعها قرارًا آخر يتضمن مصلحة دنيوية لهم، فإن أنكروا ذاك آنسوا لهذا، وهذا ما يفعله المحنكون في السياسة إلى اليوم.

ومرة أخرى، يدخل عليه ابنه المؤمن المتوقد حماسة وغيرة، ويقول عاتبًا أو غاضبا:

(يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها، أو سنة فلم تحيها ؟ ! فقال أبوه : رحمك الله وجزاك من ولد خيرًا ! يا بني، إن قومك قد شدّوا هذا الأمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا على فتقًا يكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون على من أن يراق في سببي محجمة من دم ! أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا، إلا وهو يميت فيه بدعة، ويحيي فيه سنة ؟). (تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 223، 224).

بهذه النظرة الواقعية العميقة كان يسوس عمر الأمور، وبهذا الأسلوب المتدرج العاقل كان يعالج الأمـور الصعـبة المعقـدة، وبهذا المنطق القـوي الرصين، أقنـع الأب الراشـد ابنه المتوثب المتحمـس، فهل يوصـف مثل هذا السياسي الحكيم بأنه جاهل بالشــئون الســياسية ؟!!

إن هذا لا يقوله إنسان يفهم السياسة، أو يفهم الحياة، إنما يقوله من لا يملك إلا الجرأة على الدعاوى العريضة الهائلة، دون أن يقيم عليها دليلاً.

وأما ما ذكره عمر بن عبد العزيز عن سور المدينة، وقوله لواليه: حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم، والذي زعم الكاتب العبقري ! أنه لو كان في بلد ديمقراطي لكان موضع مؤاخذة برلمانية ! فالحق أن الكاتب في قوله هذا : إما غبي لم يفهم ما هو في الوضوح كالشمس، وإما فاهم يحرف الكلم عن مواضعه لهوى في نفسه.

فعمر بكلمته البليغة والحكيمة يشير إلى حقيقة اجتماعية من أعظم الحقائق، وهي أن المدن لا تحميها الأسوار المادية، وإن علت وعظمت، إنما يحميها أهلها وسكانها، ولن يفعلوا ذلك إلا إذا شعروا بأن خير هذه المدينة لهم ولذريتهم، وأنهم فيها آمنون مطمئنون، أما إذا شعروا بأن فئة محدودة هي التي تُطعَم التمر، وتتبرع لهم بالنوى، وتأكل اللحم، وتدع لهم العظم، أو أنهم فيها خائفون مهددون في أرزاقهم، أو أعراضهم، أو حرماتهم، فليس بعيدًا أن يتقاعسوا عن الدفاع عنها، ولا يبعد أن يستغل العدو هذا الموقف، فيغير عليها، وهو آمن من غضبة الجبهة الداخلية.

لهذا كانت وصية عمر للوالي أن يهتم بما يغفل عنه الولاة، وهو إقامة العدل ومحاربة الظلم، التي تحبب إلى الناس أوطانهم ومدنهم وحياتهم، وتجعلهم يتشبثون بها ويدافعون عنها بالأنفس والنفائس، فأعظم سور يحمي المدن حقًا: ما كان من البشر لا من الحجر!

ويؤكد هذا أن الوالي كان يريد من عمر أن يقطع له مالاً لمرمة سور المدينة كما روى ذلك الحافظ السيوطي في: " تاريخ الخلفاء " (المصدر السابق ص 216).وعمر من أحرص الناس في إنفاق الأموال، فبدل أن تتجه الأموال إلى الجوانب العسكرية التي كثيرًا ما تبتلع الميزانيات، وخصوصًا عند الحكام الطامحين وأعوانهم من القادة العسكريين، يجب أن توجه إلى النواحي الاجتماعية لسد الخلل، وتحقيق الكفاية لكل محتاج.

لقد كان ابن عبد العزيز مؤمنًا كل الإيمان بأن العدل هو أساس الدولة، وسناد الحكم، وحارس الملك، وليس هو الجبروت، والقوة المادية التي عامل بها بعض ولاة بني أمية الناس، دهرًا قبل عمر، واعتبروها وحدها التي تحفظ لهم الملك، ناسين أن الظلم لن تدوم دولته، وأن المظلومين لابد أن ينتفضوا يومًا ما.

ومن هنا كان رد عمر على ولاته ـ الذين اقترحوا عليه أن يسيروا في ولاياتهم على سنة من كان قبله من العسف والإرهاب ـ هو الرفض والإنكار والتنديد.

ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ما أخرجه ابن عساكر عن السائب: (كتب الجراح ابن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك. فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم، والسلام). (نفس المصدر السابق ص 225).

وقد دلت الوقائع أن فلسفة عمر في الحكم، أصوب من فلسفة من سبقه من المتجبرين، وأن سياسته آتت أكلها دون حاجة إلى الخروج عن أحكام الشريعة وحدودها.

قال يحيى الغساني من ولاة عمر: (لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل قدمتها فوجدتها من أكثر البلاد سرقة ونقبًا. فكتبت إليه أعلمه حال البلد وأسأله: آخذ الناس بالظنة، وأضربهم على التهمة، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ؟ فكتب إلى: أن آخذ الناس بالبينة، وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق، فلا أصلحهم الله ! قال يحيى: ففعلت ذلك، فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد، وأقلها سرقة ونقبًا). (المصدر السابق ص 221).

وكان من حسن سياسته أنه يوسع على عماله " ولاته " في النفقة، يعطي الرجل منهم في الشهر مائة دينار، ومائتي دينار، وكانت حجته أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال المســلمين.

وقد قيل له يوما: لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك ؟ فقال: لا أمنعهم حقًا لهم، ولا أعطيهم حق غيرهم. (البداية والنهاية لابن كثير 9/203).

ومن سياساته الاقتصادية الرشيدة ما رواه أبو عبيد في " الأموال ": أنه كتب إلى واليه عبـد الحميد عبد الرحمن ـ وهــو بالعـراق ـ (أن أخـرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقى في بيت المال مال ! فكتب إليه: أن انظر كل من ادّان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، فكتب إليه واليه: إني قد قضيت عنهم، وبقى في بيت مال المسلمين مال ! فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال، فشاء أن تزوجه وأصدق عنه ـ ادفع له الصداق ــ فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقى في بيت المال مال ! فكتب إليه عمـر: أن انظر من كانت عليه جزية، فضعف عن أرضـه، فأسلفـه ما يقـوى بـه على عمـل أرضـه، فإنا لا نريدهـم لعـام ولا عامين). (الأموال لأبي عبيد بتحقيق هراس ص 357، 358).

وهنا نجد سياسته الاقتصادية لا تقوم على عدالة التوزيع فقط، بل تضم إلى ذلك تنمية الإنتاج، ومن هنا وجه واليه إلى التسليف الزراعي لأصحاب الأرض، حتى يقووا على الاستمرار في زراعة الأرض التي هي المورد الأول لقوت الناس.

ومن حسن سياسته أنه أبطل سب آل البيت، وشغل الناس عن الخوض في الفتن بالجد في العمل، ولما سئل عما وقع بين الصحابة من حروب، قال كلمته الشهيرة: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا!

هذا هو عمر بن عبد العزيز في سياسته وإدارته، حكيم ثاقب النظرة، واسع الأفق، يراعي الواقع، ويقدر العواقب، ويؤمن بالتدرج، ويلبس لكل حالة لبوسها.

ولقد آتت هذه السياسة الحكيمة، والإدارة العاقلة، أكلها في رخاء الدولة وأمنها واستقرارها، وشعور الناس بسيادة العدل والطمأنينة في كل أقطارها، وليس أدل على سلامة البذرة، من طيب الثمرة.

فإذا كان بعض الناس يتصور حسن الإدارة ـ أو يصورها ـ في سوق الناس بالعصا الغليظة، وفرض هيبة الدولة بسيف الإرهاب، وأخذ البريء بالمسيء، حتى يقول الرجل لصاحبه: انج سعد فقد هلك سُعَيد ! فلهم ما يشاءون.

ولكنا نقول لهم ما قاله التاريخ: إن درة عمر بن الخطاب كانت أهيب لدى الناس من سيف الحجاج!

وأما آثار خلافة عمر بن عبد العزيز في السياسة والاقتصاد والإدارة والأمن في الداخل والسمعة في الخارج، وانتشار الإسلام، فهي أشهر من أن تذكر.

وحسبي هنا أن أشير إلى بعض المظاهر التي لها دلالتها والثابتة في أوثق المصادر.

روى البيهقي في الدلائل عن عمر بن أسيد ـ ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ـ قال: (إنما ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرًا، لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم، فيقول: اجعلوا هذه حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيهم، فلا يجده، فيرجع بماله.. قد أغنى عمر الناس).

قال البيهقي بعد رواية هذا الخبر: (فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم

رضي الله عنه). (انظر : فتح الباري 6/ 613، وإرشاد الساري للقسطلاني 6/51، وعمدة القاري للعيني 16 / 135).

وقال يحيى بن سعيد: (بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجـد فقيرًا، ولم نجــد من يأخذها منا، فقد أغنى عمـر بـن عبد العزيز الناس). (سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص 59).

ولا غرو أن أجمع علماء الأمة من فقهاء ومتكلمين، ومحدثين وصوفية، ومؤرخين، على فضل عمر بن عبد العزيز، وإعطائه مكانًا بارزًا في التاريخ الإسلامي وسير رجاله المصلحين.

وحينما شرحوا الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو داود وغيره: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"، وأرادوا أن يطبقوه على الواقع التاريخي، أجمعوا على أن عمر هو مجدد المائة الأولى، كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي في منظومته عن المجددين. قال:

فكان عند المائـة الأولى عمــر خليفة العدل بإجماع وقـر

(انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 1/11).

وأما الواقعة التي اعتمد عليها الكاتب في اتهامه لعمر بسوء الإدارة، والتي اعتبرها كافية في تقديم الخليفة الراشد للمحاكمة بتهمة تخريب الدولة ! فإنه ـ للأسف ـ لم يفقه معناها، ولم يدرك حقيقة مغزاها.

إن عمر حين قال لواليه في شأن سور المدينة: "حصنها بالعدل"، أراد أن يوجهه ويوجه أمثاله من الولاة إلى أمر عظيم لا يدرك سره الخطافون المتعجلون المتغطرسون. هذا الأمر العظيم: أن البلاد لا يحصنها من الغزوات الخارجية، ولا يحميها من الفتن الداخلية، مجرد إقامة الأسوار والتحصينات المادية، إنما يحميها ويحصنها قبل كل شيء إقامة العدل في ربوعها، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومحاربة المظالم، وردها إلى أهلها، فهذا هو الذي يجعل من أبنائها سورًا حقيقيًا لحراستها ويجعل من كل منهم درعًا لحمايتها.

أما إذا فقد العدل فمجرد الأسوار لا تحميها، وأهلها لا يبالون بسقوطها كما حكى تاريخ الجاهلية عن عنترة العبسي الذي وقف يتفرج على قبيلته، وهي تهزم أمام عينيه، وهو لا يحرك ساكنًا، لأنهم ظلموه، واعتبروه عبدًا يرعى الجمال ! وقال في ذلك لأبيه حين طلب إليه أن يكر مع قومه: العبد لا يحسن الكر، وإنما يحسن الحلاب والصر!

ولا يعني رد عمر ـ لمن يتذوق معاني الكلام ويفقه مراميه ـ أن تهمل أسوار المدن وتحصينات البلاد، ولكنه أراد أن ينبههم إلى ما غفلوا عنه، ولكل مقام مقال.

ومن العجب العاجب أن الكاتب الذي صـوب سهام النقـد والإنكـار إلى عمـر بن عبد العزيز يكيل المديح والإطراء إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، طاغية بني أمية!

يقول: قد تكونت صورة شوهاء من الصعب تغييرها عن الحجاج بن يوسف .... لمجرد قسوته في استئصال شأفة المارقين الخارجين على الدولة، وهو الذي شهد له المؤرخون الأوربيون بأنه أحد أعظم الإداريين في تاريخ العالم.

هنا يكشف لنا الكاتب عن المؤثرات الموجهة لتفكيره وتكوين رأيه: ما يقوله الأوربيون والمستشرقون ! فإذا شهد هؤلاء للحجاج، فلنضرب عرض الحائط بشهادة المؤرخين والفقهاء وجمهور العلماء!

والغريب أن يقول هذا من يريد أن يسوق عمر بن عبد العزيز إلى قفص الاتهام باسم الديمقراطية، فأين الديمقراطية من سلوك الحجاج، الذي كان يحبس بالظنة، ويقتل بالشبهة، ولا يبالي بسفك الدماء، وظلْم الأبرياء، في سبيل توطيد الملك لبني أمية حتى قالوا: إنه قهر العرب وأذلهم، فمهـد الطريق لظهـور الفـرس، وغيرهم من العناصر الأعجمية.

والحجة التي ساقها الكاتب (الديمقراطي) لتبرير طغيان الحجاج وقسوته هي نفس الحجة التي يسوقها الطغاة والجبابرة المستبدون في كل زمان، فكم رأينا في عصرنا من برآء سجنوا، وكم من شهداء سقطوا، وكم من دماء سفكت، وحرمات انتهكت، وأموال صودرت، وأسر شردت، وجلود شويت بالسياط، وأجساد شوهت بالتعذيب، ومدن دمرت على أهلها، وأطفال زغب الحواصل فقدوا الآباء والأمهات معًا، وعذارى اعتدي عليهن في سجون الطغاة .. كل ذلك تم تحت مظلة الحفاظ على "أمن الدولة "، "واستئصال شأفة المارقين الخارجين عليها".

وانظر إلى الكاتب الذي نصب نفسه محاميًا عن قسوة الطغاة، كيف نضحت ألفاظه بما في نفسه. إنه يسمي مثل عبد الله بن الزبير الصحابي (هو الوحيد الذي قيل فيه : هو صحابي وأبوه صحابي، وأمه صحابية، وجده لأمه صحابي، وأبو جده صحابي، فأبوه حواري رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحد العشرة المبشرين : الزبير بن العوام، وأمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، وجده أبو بكر، وأبو جده أبو قحافة، رضي الله عنهم جميعًا). العالم الفارس المجاهد، أحد العبادلة الأربعة، والذي بويع بالخلافة، ونودي بأمير المؤمنين، تسع سنوات، وكاد الأمر يستتب له لولا ما قدر الله، يسميه "مارقًا ! "، ويسمي من كان معه من الصحابة والتابعين "مارقين".

ويسمي سعيد بن جبير وغيره من الفقهاء الذين ثاروا مع ابن الأشعث على بطش الحجاج وأمثاله "مارقين" !

إن الكاتب ـ وهو خريج حقوق ـ نصب نفسه ممثل الاتهام لخصوم الحجاج ومعارضيه، وهو يذكرنا بممثلي الاتهام اليوم الذين شاهدنا الكثير منهم ينادون بقطع الرقاب، وتوقيع أقصى العقوبة لكل حركة أو جماعة تقول للحاكم: " لم ؟ " أو " لا ".

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية  فقه الجهاد

فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين