الوداع الأخير:

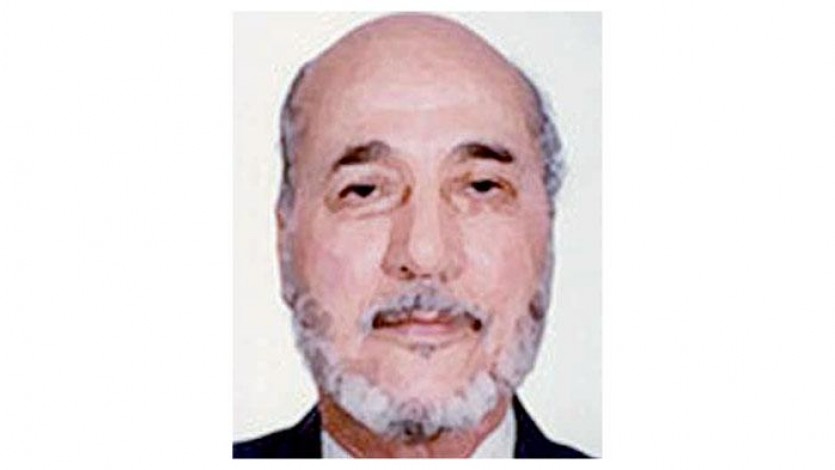

في صباح يوم الاثنين 23 من ربيع الآخر 1416هـ - 18/9/1995م جاءني نبأ وفاة الأخ الحبيب، والصديق الوفي، والرفيق الودود، الأستاذ عبد الحليم محمد أبو شقة، الذي كنتُ ودَّعته من قريب في القاهرة، وداع من يرجو العودة والتلاقي من جديد. ولكن القدر الذي يخط مصاير الإنسان أبى ألا تكون لنا عودة ولا لقاء بعد ذلك في هذه الدنيا. وكلُّ شيء عند الله بأجل مسمّى: {وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ} (فاطر:11).

لا نملك عندما نفقد من نحب إلا أن نقول ما علَّمنا القرآن أن نقوله عندما تنزل بنا المصائب، ومنها مصيبة الموت: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (البقرة:156)... {إِنَّا لِلَّهِ} مِلْك له يتصرف فينا كما يشاء، ليس لنا من أمر الموت والحياة شيء، جئنا إلى الحياة بغير إرادتنا، ونخرج من الحياة بغير إرادتنا، بل بإرادة من يحيي ويميت، وبيده ملكوت كل شيء، {وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} في دار الخلود، حيث يجد كل منا عند الله حصاد ما زرع، وجزاء ما عمل.

رثائي للأستاذ عبد الحليم أبو شقة:

وقد كتبت في رثاء عبد الحليم كلمة يستحقُّ أكثر منها، نشرتها الصحف القطرية وغيرها، كما نُشِرَتْ في كتابي: «في وداع الأعلام» الذي نشرته دار الفكر الدمشقية. ولا أريد أن أعيد ما كتبته هنا. ولكني مضطر إلى أن أقتبس منها بعض الفقرات، مضيفًا إليها أشياء أخرى لم أذكرها في الكلمة.

لجنة الشباب المسلم:

لقد عرفت عبد الحليم قديمًا على أنه من «لجنة الشباب المسلم» في الإخوان، وهي اللجنة التي أخذت على عاتقها الاهتمام بالجانب الفكري والثقافي والتربوي، في مقابل الجماعة التي جعلت جل اهتمامها بالجانب الجهادي، وهم جماعة «النظام الخاص» الذي أطلقت الحكومة عليه فيما بعد: «الجهاز السري».

والعجب أن جماعة الشباب المسلم كانوا أساسًا من النظام الخاص، وكانوا يسمّونهم: «جماعة الأسس» أي الدعائم والركائز، ولكن الممارسة والتجربة علّمتهم أن هناك ما ينقصهم، وهو التربية العقلية والعلمية المركزة.

فهؤلاء الشباب من أمثال عبد الحليم، ورشاد رفيق سالم، ويوسف عبد المعطي، وجمال عطية، وعز الدين إبراهيم، وغيرهم، لم يكونوا بعيدين عن الجهاد والتنظيم الخاص، بل اتُهِموا في قضايا التنظيم، ودخلوا السجون، وقُدّموا للمحاكمات، وبعضهم مثل عز الدين استطاع أن يهرب مع بعض إخوانه من مصر إلى ليبيا، ويلجأ إلى الملك السنوسي رحمه الله.

رسائل لجنة الشباب المسلم:

ولكن هؤلاء الشباب رأوا أن هناك فراغًا علميًّا وفكريًّا يجب أن يُملأ، وأن كثيرًا منهم يُفتي في أمور كبيرة، وهو ليس لها أهلًا، أو يأخذ فتواه فيها ممن ليسوا لها أهلًا؛ ولذلك بدءوا يعملون على ملء هذا الفراغ، وسدّ هذه الثُّغرة، بعدة وسائل، منها:

1- قراءات جديدة في كتب غير كتب الإخوان ورسائلهم. ولا سيما أنها كانت محدودة في ذلك الوقت، تكاد تكون مقصورة على رسائل الإمام البنا، وبعض كتب اعتُبرت من رسائل الجماعة، مثل كتاب: «تذكرة الدعاة» للبهي الخولي.

وهذه القراءات لها مصادرها الرحبة. فمن القديم كتب الإمامين: ابن تيمية وابن القيم، ومن الحديث أمثال الشيخ محمد عبد الله دراز، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ خلاف والشيخ أبو زهرة.

2- ترجمة كتب من اللغات الإسلامية الأخرى، وأهم ما اتجهت إليه: كتب العلامة أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، وصاحب الرسائل الإسلامية التي تركز على الجانب الفكري، وتناقش القضايا من منطلق العقل الإسلامي المعاصر، الناقد للحضارة الغربية.

3- التتلمذ على علماء من خارج الإخوان، بل ربما كان لهم موقف ناقد أو متحامل على الإخوان، مثل الأديب واللغوي والمحقق العلامة محمود محمد شاكر، الذي كان ينقد الإخوان ومرشدهم الأول حسن البنا بلسان حاد.

ولكن هؤلاء الشباب ومن تأثر بهم ذهبوا إلى محمود شاكر في بيته في مصر الجديدة، ليحضروا دروسه، ويستمعوا إلى توجيهاته، لا يمنعهم من ذلك انتقاداته العنيفة للإخوان؛ لثقتهم بإخلاص الرجل وغزارة علمه.

تعرُّفي على عبد الحليم:

وقد دعوني لأحضر معهم بعض هذه الدروس، واستجبت لهم، واستفدت منها، وهناك لقيت عبد الحليم، وتعرفت عليه لأول مرة تعرفًا سريعًا. حين التقينا، فرأيت وجهًا بشوشًا، وثغرًا باسمًا ونفسًا صافيةً، وشخصية ترتاح إليها بمجرد رؤيتها. وهذه هي المرحلة الأولى من تعارفنا.

في السجن الحربي بعد الحل الأول:

ثم ازداد هذا التعارف أكثر حين ضمّنا السجن الحربي في عهد الثورة، في الاعتقال الأول يناير 1954م، وخصوصًا في الفترة التي سمحوا لنا فيها بفتح الزنازين، والتلاقي فيما بيننا. وهناك تعرّفت أكثر على عبد الحليم، الذي عرفت منه أنه تخرج في قسم التاريخ من كلية الآداب بدرجة مقبول! وعرفت منه أنه ليس ممن يحسن الإجابات في الامتحانات الرسمية؛ ولذا نجح بـ «مقبول»، ولكنه يحسن البحث في المصادر، والمناقشة العلمية في قضايا الفكر المختلفة. وهذه هي المرحلة الثانية.

في قطر:

أما المرحلة الثالثة، فهي التي بدأت بإعارتي إلى قطر، مديرًا للمعهد الديني الثانوي هناك، وكان عبد الحليم قد سبقني، وقد عمل من قبل نائبًا لمدير المدرسة الثانوية الوحيدة بالدوحة، ثم مديرًا لها، ثم ترك الإدارة واكتفى بالتدريس. وكان يدرس المواد الاجتماعية: الجغرافيا والتاريخ، وله طريقته المتميزة في التدريس وابتكاراته الخاصة، وكان هو المدرس الأول، فكان يتعامل مع زملائه بروح الأخوة المحببة، وكان كل زملائه يحبونه ويعتبرونه الأب الروحي لهم.

تقارب عقلي وقلبي وأسري:

كان قريبًا إلى عقلي وقلبي، وكنت قريبًا إلى عقله وقلبه. وكانت أسرتي وأسرته تلتقيان وتتفاهمان ولا حاجز بينهما. وقد رُزق بامرأة تعدّ قرة عين لصاحبها، يضرب بها المثل في الوفاء، ومكارم الأخلاق مع الزوج والأصدقاء، وقد انعقدت الصداقة بينها وبين زوجتي، كما انعقدت بين بناته وبناتي، ولا تزال إلى اليوم.

لقاءات خاصة:

وكان لنا في قطر لقاءات خاصة، شبه منتظمة، ونحن مجموعة تضم: عبد الحليم، والعسال، وحسن المعايرجي، وأنا، وكلنا مصريون، وتضم معنا الأخ العالِم البحاثة محمد مصطفى الأعظمي، وهو هندي، ولكنْ مصَّره التعليم في مصر، ودخول السجن الحربي مع الإخوان.

ولما عاد الأخ الكريم د. عز الدين إبراهيم إلى قطر، بعد حصوله على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة لندن، انضمّ إلى المجموعة، وكان يُسَمِّى هذه الجلسات: جلسات «التسليك» شبهها بجلسات شيوخ الصوفية مع مريديهم الذين «يسلّكونهم» أي: يعلمونهم أدب السلوك.

وقد عين عبد الحليم مديرًا للمدرسة الثانوية، فقام بمهمته خير قيام، تربويًّا وإداريًّا. وكان معه أحد إخواننا الأزهريين الواعين، وقد سألته عنه مرة، فقال: هذا رجل بنّاء، لا يدع ناحية من النواحي إلا وضع فيها لبنة.

تحرُّره من قيود العمل الوظيفي:

ومع أن عبد الحليم في قطر، كان ملء السمع والبصر، فوجئنا بأنه يفكر في الاستقالة من عمله، وترك قطر ووظيفته فيها، التي يتطلع إلى مثلها كثيرون، وكانت حجته أنه يريد أن يتحرَّر من قيود العمل الوظيفي، ليتفرغ للبحث العلمي، وقد أصبح لديه من مدخراته ما يكفي لإقامة مشروع تجاري يتعيش منه، وينطلق هو في مجاله. وحاول كثيرون أن يثنوه عن عزمه، واعتبره آخرون مجازفًا بمستقبله، ولكنه كان قد اختار طريقه، وصمَّم عليه: أن ينشئ دار نشر في الكويت، تدرُّ عليه دخلًا مناسبًا، ينفق منه على نفسه وعلى مشروعاته العلمية، ويشتغل هو نفسه بالبحث، وعنده أدواته.

مشروعاته العلمية:

وكانت لديه مشروعات علمية أو فكرية، يريد أن يبدأ بها، أهمها: موضوع المرأة في الإسلام، ورسالتها فيه، وموقفها من الرجل وموقف الرجل منها. وقد بدأ يجمع المادة في هذا الموضوع من مظانها المختلفة. وكان يرى أن يكتفي من المصادر بالقرآن و«الصحيحين»: البخاري ومسلم، وإن لم يمنعه ذلك من الاستفادة - في بعض الأحيان - من كتب السنن الأخرى، مثل: «موطأ مالك»، و«مسند أحمد»، و«السنن الأربعة»، وغيرها.

وقد ظل نحو عشرين سنة يعمل في إعداد الكتاب، وكلما فرغ من فصل منه عرضه على عدد من إخوانه الذين يثق برأيهم ونصحهم. وكنت من هؤلاء، بل في مقدمتهم، فقد كان شديد الحرص على أن يُطلعني على كلِّ ما يكتبه، ويسمع رأيي فيه، ويناقشني وأناقشه، ولا سيما إذا اختلفت وجهة نظرنا، وذلك في أمور قليلة، فكان إما أن يقنعني فأتنازل، أو أقنعه فيتراجع، وهو صبور على المناقشة والمراجعة مرة بعد مرة.

وكنت أحيانًا أقول: هل يكفي قراءة فلان وفلان لهذا الفصل، فيقول: لا يكفي، قراءتهم سنة، وقراءتك فرض.

موسوعة «تحرير المرأة في عصر الرسالة»:

وما زال كذلك حتى فرغ من كتابه أو من موسوعته التي سمَّاها: «تحرير المرأة في عصر الرسالة». يريد أن يقول لقاسم أمين وجماعته: إن المرأة قد تحرَّرت قبلك منذ ثلاثة عشر قرنًا، منذ أرسل الله محمدًا بالهدى ودين الحق.

وقد شرفني بأن كتبتُ مقدمةً ضافيةً، بجوار مقدمة شيخنا الشيخ محمد الغزالي، تحدثتُ فيها عن جهده الذي بذله، وبذلته معه زوجه أم عبد الرحمن، حتى ظهر هذا المولود إلى النور، كبيرًا، يملأ الآفاق، ويضيف إلى كتاب التجديد في الإسلام: صفحة مشرقة، في موضوع ضاعت فيه الحقيقة بين الغلو والتفريط.

واستقبلت كتابه كل الفئات المختلفة في مجتمعنا العربي والإسلامي بالترحاب والتأييد، إلا فئة واحدة، هم إخواننا «السلفيون» الذين رفضوا الكتاب، وأبوا أن يلتقوا مؤلفه، وقد دعاهم ليحاورهم ويحاوروه حول نقاط الخلاف، فقالوا: إن الكتاب مرفوض عندهم جملة وتفصيلًا.

وقد علّق علامة الشام فقيه الأدباء وأديب الفقهاء: الشيخ عليّ الطنطاوي على هذا الموقف، قائلًا: إذن هم يرفضون القرآن، وصحيحي البخاري ومسلم! إذ لم يقم بنيان الكتاب إلا عليها!

وقد ترك عبد الحليم أوراقًا مكتوبة في موضوعات شتى، بعضها شبه مكتمل، وبعضها يحتاج إلى شيء من الجهد حتى يصلح للنشر.

وقد نشر بعده كتابه الفريد: «نقد العقل المسلم» الذي كتب مقدمته المفكر المسلم الكبير، الدكتور محمد عمارة، وأثنى عليه.

وترك عبد الحليم وصية بمبلغ من المال، رصده لخدمة الفكر الإسلامي، وأوصى لجماعة من إخوانه من العلماء والمفكرين والدعاة المسلمين أن يتولوا هذا الأمر من بعده، ويسدِّدوه، ويوجِّهوه إلى حيث كان يريد رحمه الله. وأنا واحد من هؤلاء، مع الإخوة: طارق البشري، ومحمد عمارة، وأحمد العسال، وفهمي هويدي، ومحمد العوا، وسيد دسوقي، وجمال عطية، وآخرين.

مجلة «المسلم المعاصر»:

وكان عبد الحليم مشغول الفكر والقلب بالتجديد والإصلاح، وخصوصًا للحركة الإسلامية والأمة الإسلامية... ففي وقت من الأوقات شُغل - وشَغَلَنا معه - بضرورة عمل إيجابي للتجديد والإصلاح، وانتهى إلى أن يكون في صورة مجلة ذات وزن علمي وفكري ثقيل، اجتمعنا من أجلها اجتماعات شتى، في بيروت وفي الكويت وفي غيرهما، تدعو إلى الاجتهاد والتجديد، وتمارس الاجتهاد والتجديد. وانتهينا إلى تسميتها «المسلم المعاصر»، فهو صاحب الفكرة ومنفذها ومتابعها حتى خرجت.

وقد كتب في أعدادها الأولى مقالات فكرية نقدية، كان لها صداها ووقعها في المجال الإسلامي، والمجال الفكري، والمجال الإصلاحي، ولا سيما ما اشتملت عليه من نقد شجاع للحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية، ومن ذلك مقاله: «أزمة العقل المسلم»، ومقاله الآخر: «أزمة الخُلُق المسلم».

ثم اختلف مع صديقه رئيس التحرير د. جمال عطية، فترك له المجلة؛ لأنه لا يحب أن يعمل في جو الخلاف أو الصدام.

سعيه لإنشاء جمعية فكرية:

وبعد ذلك عُنِي بأن ينشئ جمعيةً فكريةً، تضمُّ جماعة من معتدلي أهل الفكر، من المهتمين بالتجديد والتَّسديد، وكان يودّ أن يُسجِّلها في مصر، ولما عجز عن ذلك؛ سجلها في باريز.

وأراد أن يكون لهذه الجمعية قبل ظهورها رسميًّا: بيان يعلن عن ميلاد هذا الاتجاه الجديد، فكتب مسودة هذا البيان وطفق يعرضه على أقرب الناس إليه ليُحسِّن منه ويُعدِّل فيه، بالإضافة أو الحذف، أو التقديم أو التأخير، وكنت ممن أسهم معه في هذا الجانب، ثم سلَّمه إلى الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ليصوغه الصياغة النهائية، ويخرج باسمه، معلنًا عن هذا التيار الإسلامي الجديد.

حفاوته بالشخصيات الفكرية:

وكان عبد الحليم حفيًّا بكل شخصية يمكن أن تنفع الإسلام ولا سيما في الجانب الفكري المشغول به، وكل شخصية كان لها ميول عِلمانية أو ماركسية أو ليبرالية، ثم بدأت تتجه إلى الإسلام، يجتهد في الاقتراب منها، ودعوتها إلى منزله، ويحاول أن يعرّفها على أصدقائه من الإسلاميين.

وهكذا عن طريقه تعرفت على المستشار طارق البشري، وعلى الكاتب المعروف عادل حسين، وقد صحبهما لزيارتي في منزلي بمدينة نصر بالقاهرة، وانعقدت بيننا منذ تلك الزياة مودة عميقة، ازدادت وتعمقت على مر الزمان.

وكان كلما سمع بشاب ذي مواهب، يُرجَّى لغد هذه الأمة، قرَّبه وشجَّعه، وأخذ بيده، ليمضي إلى الأمام. وربما ساعده ماديًّا عند اللزوم.

امتداد أعماله الخيرية:

ولم يكن عمله مقصورًا على مصر، بل كان يمتد إلى بلاد شتى، وقد عرفت بعد موته: أنه أمدّ إحدى الجمعيات الإسلامية المغربية التي تعمل في المجال العلمي بمبلغ جيد من ماله. وقد سألوني: ماذا نفعل بهذا المال بعد وفاة الرجل؟ فقلت لهم: أسأل لكم أهله وورثته. فلما سألتهم قالوا: نزيد من أمده ونبقيه كما أراد رحمه الله، ونطلب منهم أن يخبرونا بين الحين والحين عن أنشطتهم وإنجازاتهم.

حبه التجديد:

لم يكن عبد الحليم تقليديًّا، بل كان يحب التجديد في كل شيء، حتى في علاقاتنا الأسرية، وهي علاقات لم يزدها مرور الأيام إلا قوة، فكنا إذا جئنا إلى القاهرة في الصيف، يحاول دائمًا أن يبتكر وسائل للّقاء، وتجديد الحياة، فمرة يستأجر لنا سفينة شراعية نركبها في النيل، ونتعشى فيها، وتكون فرصة لفرحة الأولاد، وخروجهم من الروتين الممل.

ومرة نلتقي في رأس البر، ونسكن في بيتين قريبين، وكان معه سيارة صغيرة، فكان يركب فيها أولادنا وأولاده - وبخاصة البنات - يركبون داخلها وعلى جوانبها، وفوقها، وهم يضحكون ويلعبون.

ومرة أخرى يدعونا إلى الذهاب إلى الحقول في مزرعة له. فلم يكن رجلًا متزمّتًا، ولا رجلًا مقطّب الجبين، بل يريد أن يستمتع بطيبات الحياة ويستمتع بها من حوله، مرددًا قول الشاعر:

أيها المشتكي وما بك داء ** كن جميلًا تر الوجود جميلا

ثم فجأة، انطفأ ذلك السراج المنير، واختطفه منا الموت، الذي يختطف الأب من بنيه، والابن من أبيه، والأخ من أخيه، والصديق من صديقه. ولكن مما يخفّف من هوله: إيماننا بأن الموت ليس نهاية المطاف، إنما هو رحلة إلى الخلود، كما قال الشاعر الصالح:

وما الموت إلا رحلة غير أنها ** من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي!

رحم الله حبيبنا عبد الحليم، وتقبَّله في الصالحين، وجزاه عن دينه وأمته خير ما يجزي به العلماء العاملين، والمعلّمين الربّانيين، وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.

فقه الجهاد

فقه الجهاد  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟

كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟  الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين

الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة